青年会議

活動報告

Report

2025.04.07

第18回青年会議特別セミナー開催報告

Report

2025.03.05

札幌市私立保育連盟青年会議の紹介

1 札幌の魅力

札幌市は人口が日本で4番目(2024年1月1日現在)の大都市でありながら豊かな自然に恵まれ、四季の移ろいがはっきりしているので季節ごとの美しい風景やイベントを楽しむことができます。

夏には「大通公園のビアガーデン」や「YOSAKOIソーラン祭り」、冬には「雪まつり」といったイベントがたくさんあります。大自然を活かしたウィンタースポーツはもちろんのこと、その他の季節もアウトドアライフを楽しめるのが札幌の魅力です。札幌近郊にも、海水浴場やスキー場などのレジャースポットが点在しています。

また気候や土壌などの自然条件が多様である札幌は農業や酪農、漁業のすべてが盛んで、おいしい食材の宝庫です。日本三大歓楽街の一つ『すすきの』に足を運べば、北海道の新鮮な食材を使ったおいしい料理やお酒を気軽に楽しむことができます。

皆さん、ぜひ札幌にお越しください!

2 青年会議の活動について

令和6年度、札幌の青年会議では「保育業界のイメージアップ」を重点目標として活動してきました。近年、保育業界での不祥事や、保育士不足・待遇の悪さなど、悪い情報ばかりが大きく報道されてしまい、「保育」という仕事にネガティブなイメージがつきまとってしまっています。

「保育業界の良いところを伝えたい」。そんな思いから私たちは、新たな活動に取り組むことにしました。札幌市の関係各部署と何度も協議を重ね、2024年8月にようやく第一弾の活動を実施することができました。

一つ目は、札幌市保育人材支援センター『さぽ笑み』で実施している「高校生 保育のお仕事体験」に青年会議メンバーがお邪魔し、参加した高校生へのインタビュー活動。二つ目は、中学校へ赴き保育の仕事の魅力を伝える「出張講座」の開催です。学生からは一様に前向きな意見や感想をいただき、私たちの励みになったと同時に、保育現場を知ってもらう重要性を再確認しました。

① 高校生へのインタビュー

2024年8月6日に実施された「高校生 保育のお仕事体験」(参加者 58 名・受入れ 39 施設)に合わせ、参加した高校生へのインタビューを実施しました。今回は初回ということもあり、青年会議メンバーが在籍している3施設にお邪魔しました。

参加した高校生の生の声としては、「(保育士は)何に対してもすぐに対応できるのがすごい。尊敬しました」「本当に素敵な仕事だなって思って。こんなふうになりたいな、みたいな憧れが強まりました」「楽しいだけじゃ務まらないと感じて、子どもを寝かしつけている間に仕事(雑務)をやっていたりとか、そういうのも見られた。やっぱり、責任もすごく重いなって感じて。ただ、それ以上に子どもたちのニコニコしている顔を毎日見られるなら、こんなに幸せな仕事はないんじゃないかなって思いました」「今日一日通して、本当にもっと保育士さんになりたいっていう思いが強くなった」などの前向きで嬉しいコメントをもらえました。詳しいインタビュー内容は記事にまとめて、各方面へ発信しています(https://bit.ly/sap-seinen)。

高校生へのインタビューの様子

② 保育のおしごと出張講座

2024年8月30日、札幌市立米里中学校において「保育のおしごと出張講座」を開催しました。将来について少しずつ考え始めている中学生に向けて、保育に興味関心を持ってもらうにはどうしたらよいのか、試行錯誤しながら授業プランを立てました。

当日は現場の保育士から園長になった青年会議メンバー2名が講師を務め、両名が保育士を目指した理由や、保育の仕事のやりがいや楽しさ、難しさについて授業を行いました。生徒がイメージをしやすいように、実際に保育士が子どもたちと関わっている動画を見てもらうことで、リアルな保育士の仕事を伝えることができました。コロナ禍を機に改めて重要視された「保育士」という仕事がエッセンシャルワーカーとして、社会生活の中で欠かすことのできない大切な職業であることも伝えました。

授業終了後には生徒たちから積極的に質問があがり、今回の出張講座に対する興味関心の高さを感じました。「子どもたちと触れ合う姿が魅力的だった」「保育士の忙しさや大変さを理解したが、それでもやりがいを感じていることを知った」など嬉しい感想をいただきました。また、「エッセンシャルワーカーとしての保育士の重要性を再認識した」という感想もありました。

引き続き中高生を対象に、さまざまな場で保育の楽しさや素晴らしさを伝えていき、一人でも多くの子どもたちが保育士を目指すきっかけになれば幸いと思っています。

保育のおしごと出張講座の様子

3 今後の活動について

コロナ禍や地理的な理由もありますが、他の地域との交流の機会が少ないことが課題と思っています。今後はもっと積極的に地元以外の組織の方々と交流し、情報交換や意見交換を行うことで札幌のメンバーにとっても良い刺激となり、新たな活動へつながっていくのではないかと考えています。

また令和6年度は、札幌市と協力して保育業界のイメージアップに取り組む中で、行政とのつながりが今までよりも強くなったと感じています。このつながりを活かして行政との意思疎通を図り、保育業界に少しでも貢献できるような活動を行っていきたいです。

自由で楽しく実のある青年会議らしい活動を今後も続けていきます。どうぞよろしくお願いします。

研修会の様子

定例総会の様子

札幌市は人口が日本で4番目(2024年1月1日現在)の大都市でありながら豊かな自然に恵まれ、四季の移ろいがはっきりしているので季節ごとの美しい風景やイベントを楽しむことができます。

夏には「大通公園のビアガーデン」や「YOSAKOIソーラン祭り」、冬には「雪まつり」といったイベントがたくさんあります。大自然を活かしたウィンタースポーツはもちろんのこと、その他の季節もアウトドアライフを楽しめるのが札幌の魅力です。札幌近郊にも、海水浴場やスキー場などのレジャースポットが点在しています。

また気候や土壌などの自然条件が多様である札幌は農業や酪農、漁業のすべてが盛んで、おいしい食材の宝庫です。日本三大歓楽街の一つ『すすきの』に足を運べば、北海道の新鮮な食材を使ったおいしい料理やお酒を気軽に楽しむことができます。

皆さん、ぜひ札幌にお越しください!

2 青年会議の活動について

令和6年度、札幌の青年会議では「保育業界のイメージアップ」を重点目標として活動してきました。近年、保育業界での不祥事や、保育士不足・待遇の悪さなど、悪い情報ばかりが大きく報道されてしまい、「保育」という仕事にネガティブなイメージがつきまとってしまっています。

「保育業界の良いところを伝えたい」。そんな思いから私たちは、新たな活動に取り組むことにしました。札幌市の関係各部署と何度も協議を重ね、2024年8月にようやく第一弾の活動を実施することができました。

一つ目は、札幌市保育人材支援センター『さぽ笑み』で実施している「高校生 保育のお仕事体験」に青年会議メンバーがお邪魔し、参加した高校生へのインタビュー活動。二つ目は、中学校へ赴き保育の仕事の魅力を伝える「出張講座」の開催です。学生からは一様に前向きな意見や感想をいただき、私たちの励みになったと同時に、保育現場を知ってもらう重要性を再確認しました。

① 高校生へのインタビュー

2024年8月6日に実施された「高校生 保育のお仕事体験」(参加者 58 名・受入れ 39 施設)に合わせ、参加した高校生へのインタビューを実施しました。今回は初回ということもあり、青年会議メンバーが在籍している3施設にお邪魔しました。

参加した高校生の生の声としては、「(保育士は)何に対してもすぐに対応できるのがすごい。尊敬しました」「本当に素敵な仕事だなって思って。こんなふうになりたいな、みたいな憧れが強まりました」「楽しいだけじゃ務まらないと感じて、子どもを寝かしつけている間に仕事(雑務)をやっていたりとか、そういうのも見られた。やっぱり、責任もすごく重いなって感じて。ただ、それ以上に子どもたちのニコニコしている顔を毎日見られるなら、こんなに幸せな仕事はないんじゃないかなって思いました」「今日一日通して、本当にもっと保育士さんになりたいっていう思いが強くなった」などの前向きで嬉しいコメントをもらえました。詳しいインタビュー内容は記事にまとめて、各方面へ発信しています(https://bit.ly/sap-seinen)。

高校生へのインタビューの様子

② 保育のおしごと出張講座

2024年8月30日、札幌市立米里中学校において「保育のおしごと出張講座」を開催しました。将来について少しずつ考え始めている中学生に向けて、保育に興味関心を持ってもらうにはどうしたらよいのか、試行錯誤しながら授業プランを立てました。

当日は現場の保育士から園長になった青年会議メンバー2名が講師を務め、両名が保育士を目指した理由や、保育の仕事のやりがいや楽しさ、難しさについて授業を行いました。生徒がイメージをしやすいように、実際に保育士が子どもたちと関わっている動画を見てもらうことで、リアルな保育士の仕事を伝えることができました。コロナ禍を機に改めて重要視された「保育士」という仕事がエッセンシャルワーカーとして、社会生活の中で欠かすことのできない大切な職業であることも伝えました。

授業終了後には生徒たちから積極的に質問があがり、今回の出張講座に対する興味関心の高さを感じました。「子どもたちと触れ合う姿が魅力的だった」「保育士の忙しさや大変さを理解したが、それでもやりがいを感じていることを知った」など嬉しい感想をいただきました。また、「エッセンシャルワーカーとしての保育士の重要性を再認識した」という感想もありました。

引き続き中高生を対象に、さまざまな場で保育の楽しさや素晴らしさを伝えていき、一人でも多くの子どもたちが保育士を目指すきっかけになれば幸いと思っています。

保育のおしごと出張講座の様子

3 今後の活動について

コロナ禍や地理的な理由もありますが、他の地域との交流の機会が少ないことが課題と思っています。今後はもっと積極的に地元以外の組織の方々と交流し、情報交換や意見交換を行うことで札幌のメンバーにとっても良い刺激となり、新たな活動へつながっていくのではないかと考えています。

また令和6年度は、札幌市と協力して保育業界のイメージアップに取り組む中で、行政とのつながりが今までよりも強くなったと感じています。このつながりを活かして行政との意思疎通を図り、保育業界に少しでも貢献できるような活動を行っていきたいです。

自由で楽しく実のある青年会議らしい活動を今後も続けていきます。どうぞよろしくお願いします。

(橋本暁人/札幌市私立保育連盟青年会議会長、北栄マスカット保育園園長)

研修会の様子

定例総会の様子

Report

2025.02.05

徳島県青年保育者連合会の紹介

徳島眉山天神社(徳島市)

1 青年会の歴史

徳島県私立保育園連盟青年会議の歴史は古く、1987(昭和62)年8月に発足し、30年以上が経過しています。諸先輩方に残していただいた横のつながりが本当に本会の財産です。そして、徳島県という四国の中でも過疎化地域に該当する県にもかかわらず、各県の皆様に可愛がっていただいています。

諸先輩方には本当に感謝しています。

部員の減少は、避けて通れないことでもあることから、2012(平成24)年には徳島県日本保育協会青年部が加わりました。全国の規程や年齢制限を考慮し、 2016(平成28)年に徳島県私立保育園連盟青年会議と徳島県日本保育協会青年部を統一し、「徳島県青年保育者連合会」として発足しました。現在は部員23名で、若い発想と行動力で、徳島県の保育界を活性化していこうと考えています。

2 青年会の活動

児童福祉の増進および保育事業の向上を図ることに務め、青年保育者として研鑽、会員相互の扶助と親睦、特定教育・保育事業増進を目的に活動を行っています。主な活動は、以下のとおりです。

1)研修活動

2)情報交換

3)会員相互の親睦、交流を図るための活動

4)関係団体の諸活動への協力

5)その他の必要事業 等

3 青年会主催の研修

研修活動は、各園の担い手(後継者)が行ってくれていることもあり、会員内研修とし、その時々のトピックス(話題)性のある研修会を実施しています。研修の内容は公定価格、処遇改善、各種規程に伴う変更点などです。各会員は研修内容を自園に持ち帰り、活用・研鑽してくれていると思います。

常にアンテナを張り巡らせ、新しい視点でさまざまな内容・形態の研修会にチャレンジし、保育界の活性化を目指していけるような研修を今後も積み重ねていきます。

4 情報交換

徳島県青年保育者連合会の会長は、上部組織である、徳島県私立保育園連盟の理事の1名として、理事会に参加しています。青年会にとっても活動の幅が広がるだけでなく、活動内容や存在価値を理解してもらううえで、重要な意義を持ちます。

また、理事会などで得られた最新の情報を共有することで、会員にもよい刺激となるとともに、責務を全うする組織活動をしようという会員の士気の向上にもつながっています。

5 会員相互の親睦、交流を図るための活動

青年会の醍醐味とも言える「会員相互の親睦、交流を図るための活動」は、会員同士の親睦を深め、青年会全体の絆を深めます。また、日頃のストレス解消やリフレッシュにもつながります。会員相互の親睦、交流は仲間づくりの一つの手段として、これからも実施していくつもりです。

会員メンバーは、年齢も経験もまだまだこれから重ねていくただ中にいます。保育活動をする中でもちろん、縦のつながりは重要です。しかし私は、それよりも横のつながり、全国、世界!の良き友が、そして良きライバルができることが、自身に対しての宝物になると考えています。

若さと行動力で「青年会らしさ」を発揮していけるように計画を作成していくつもりです。その一例として、施設見学、他県との合同研修会の開催を考えています。

・施設見学

今後の事業計画において、県外の施設見学を計画中です。実施の際は皆様にお声かけさせていただきたいと考えています。よろしくお願いいたします。

・他県との合同研修会

徳島県内だけでなく、各県と合同の研修会を計画中です。

徳島県青年保育者連合会定期総会の様子

6 おわりに

徳島県は、四国の中でも過疎化地域です。地域区分も 3/100 またはその他地域です。これからさらに加速する少子化問題は、私たちにとって大きな課題です。部員数も少ないこともありますが、少数だからこそやれること、迅速に行動に移せることも私たち青年会の強みだと思います。これからの課題解決のために、研修会等で話し合い、学び合っていきたいと思います。

また、諸先輩方が培ってきてくれた縦と横のつながりは、私たち会員を大きく助けてくれています。私たちも、次の世代また次の世代へとバトンタッチできるように努めていきたいと思います。

今年もインフルエンザ等が大流行していますが、お身体にはお気をつけてください。皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。

(大石智弘/徳島県青年保育者連合会会長、社会福祉法人はぐくみ会常勤理事)

研修会の様子

Report

2025.01.08

(一社)岐阜県民間保育園・認定こども園連盟青年部の紹介と

第67回全国私立保育研究大会 飛騨高山大会へのお誘い

1 岐阜ってどんなところ?

【岐阜の歴史─天下分け目!歴史的決戦の舞台】

「壬申(じんしん)の乱」「承久(じょうきゅう)の乱」「関ヶ原の戦い」など、時代ごとに「天下分け目」と称される多くの戦いが繰り広げられた、まさに決戦の地が岐阜県です。

「岐阜」の名付け親といわれる織田信長は、ここから天下統一を目指しました。県内各地に多くの史跡が残り、今でも歴史が息づいています。

【岐阜の自然─清流と山々に愛されし土地】

海のない内陸県・岐阜の魅力は、なんといっても標高0mの平野から 3,000mを超える山岳地まで変化に富んだ自然です。

北部の飛騨地域は日本でも指折りの険しくも美しい山々が連なり、南部の美濃地域では木曽三川が豊かな土壌を生み出してきました。山登りも川遊びもすべて暮らしとともに。それが岐阜ライフです。

【岐阜の産業─航空機から「匠の技」が光る伝統産業まで】

製造業が盛んな岐阜県では、かつては繊維、陶磁器が主力でしたが、現在は自動車・航空機部品をはじめ、一般機械、電気機械まで幅広く生産しています。伝統産業の継承も盛んで、「美濃焼」「関の刃物」「飛騨の木工」など、各地に歴史・文化・自然に根差した最上級の「匠(たくみ)の技」が受け継がれています。

【岐阜の観光地─心に語りかける絶景の旅へ】

世界遺産に登録された雪景色が絶景の「白川郷合掌造り集落」、日本三名泉に数えられる「下呂温泉」、昔ながらの古い町並みでの散策が楽しい高山や郡上八幡(ぐじょうはちまん)など、岐阜には心を澄ませたい時に来訪したい観光地が数多くあります。

2 青年部の概要

岐阜県青年部は、もともとは保育団体ごとで組織され活動していましたが、(一社)岐阜県民間保育連盟が設立されたことにより、全国私立保育連盟・日本保育協会の二団体の地方組織となり、2013(平成25)年に発足しました。その後、(一社)岐阜県民間保育園・認定こども園連盟(以下、「本連盟」)となるにあたり、全国認定こども園協会を含む三団体の地方組織となりました。

2024(令和6)年4月時点で、25名の部員で活動しています。

3 青年部の活動

青年部は青年部長をはじめとする執行部や、各委員長を中心に委員会活動を行っています。他にも各保育団体の研修会への参加や役員活動も行っています。また、本連盟内の各部の活動や後方支援も行っています。

【保育研修委員会】

保育研修委員会は、主に保育・教育についての研修を企画する委員会です。保育の質が求められる昨今。さらには保育・教育のあり方は時代や社会の流れの中で常に変化し続けています。保育研修委員会では、全国にて革新的な保育を実践している施設への視察研修や、講師としてお招きし研修会を企画・開催しています。また、若い経営者が自園の保育や教育を自ら伝え話すことが大切だと考え、青年部員の施設への視察研修を行い、若手の育成も行っています。

【制度研修委員会】

制度研修委員会は、主に経営・制度についての研修を企画する委員会です。少子化の時代においての園の経営は若手にとっても重要な検討事項です。園の運営だけではなく、変動する制度の研究も必要不可欠です。全国で革新的な運営をされている法人や施設の方を講師としてお招きして、研修会や視察研修を企画・開催しています。また、青年部内で運営や制度において悩みや困っていることを題材として、研修を企画・開催することも行っています。

【県対委員会】

県対委員会は、岐阜県議会議員の方々へ岐阜の保育現場の現状を伝え、理解を図るための研修を行う委員会です。

子どもや親が安心して生活するための支援は保育園・認定こども園でも重要な役割ですが、そこには議員の方々の保育・教育に関する理解が必須だと考えます。若手の青年部と議員の方々との意見の交流が、岐阜に暮らす子育て世代が住みやすい環境に少しでもつながるように研修を企画・開催しています。

【定期例会】

定期例会は総会を含め、年間5回ほど開催しています。青年部の事業計画や事業報告、研修計画や企画検討はもちろんですが、青年部員同士の情報交換も大事にしています。

【保育団体研修会】

全国私立保育連盟・日本保育協会・全国認定こども園協会の主催する研修会へ参加します。今の時代は情報が大切です。全国の研修に参加することは、自身の研鑽だけでなく、同じ志を持つ仲間との出会いにもつながります。若手だからこそ軽快に動くことができたり、柔軟なものの捉え方ができたりするので、積極的に呼びかけ、部員皆で参加することを心がけています。

【連盟活動と援助】

本連盟では、青年部とは別に組織を構成する各部署において青年部の若手が活躍しています。特に、例年開催される本連盟と岐阜県が共催で行う「保育士になるためのJobフェア」は、青年部から選出の委員が県の職員と話し合いながら、岐阜県で働く保育士の就職説明会の充実につながるよう努めています。

対象者も養成校の就職生だけではなく、県内の中学生・高校生・養成校在学生・潜在保育士を対象に、本連盟加盟園のブース、岐阜県の保育士・保育所支援センターによるブース、県内外の養成校ブースといった総合的な就職説明会となっています。参加者が退屈しないようなイベントや計画を企画していくことで、保育士不足に対しての対応策や課題と向き合う姿勢も培われています。

第67回全国私立保育研究大会

4 飛騨高山大会へのお誘い

2025年6月に第67回全国私立保育研究大会を、岐阜県・飛騨高山で開催します。“ニッポンのまんなかで「こどもまんなか」を語る ホイク・ド・ターケ・マルケ”をテーマに掲げました。

一般的に、ある分野に溢れんばかりの情熱を傾けている人のことを、敬意を込めて「○○バカ」と言うことがありますが、岐阜言葉ではそれを「○○ドターケ」と言います。さらにそんな人がたくさんいる様子を「○○マルケ」と言いますので、まさに全国私立保育研究大会に受け継がれている雰囲気を岐阜流に表現しています。ニッポンのまんなかでの大会にふさわしく、いつも子どもたちのことで頭がいっぱいの仲間たちによる、「こどもまんなか」を語り合う場にしたいと考えています。なお、参加者は全国から 1,500人を予定しています。

さまざまな課題が山積している現状ではありますが、飛騨高山大会が全国から集まった「保育ドターケ」による活気あふれる研究発表の場となり、その記憶が保育現場に深く共有されていくことを願っています。全国の皆様のご参加をお待ちしています。

第65回全国私立保育研究大会・徳島大会にて(2023年6月)

【岐阜の歴史─天下分け目!歴史的決戦の舞台】

「壬申(じんしん)の乱」「承久(じょうきゅう)の乱」「関ヶ原の戦い」など、時代ごとに「天下分け目」と称される多くの戦いが繰り広げられた、まさに決戦の地が岐阜県です。

「岐阜」の名付け親といわれる織田信長は、ここから天下統一を目指しました。県内各地に多くの史跡が残り、今でも歴史が息づいています。

【岐阜の自然─清流と山々に愛されし土地】

海のない内陸県・岐阜の魅力は、なんといっても標高0mの平野から 3,000mを超える山岳地まで変化に富んだ自然です。

北部の飛騨地域は日本でも指折りの険しくも美しい山々が連なり、南部の美濃地域では木曽三川が豊かな土壌を生み出してきました。山登りも川遊びもすべて暮らしとともに。それが岐阜ライフです。

【岐阜の産業─航空機から「匠の技」が光る伝統産業まで】

製造業が盛んな岐阜県では、かつては繊維、陶磁器が主力でしたが、現在は自動車・航空機部品をはじめ、一般機械、電気機械まで幅広く生産しています。伝統産業の継承も盛んで、「美濃焼」「関の刃物」「飛騨の木工」など、各地に歴史・文化・自然に根差した最上級の「匠(たくみ)の技」が受け継がれています。

【岐阜の観光地─心に語りかける絶景の旅へ】

世界遺産に登録された雪景色が絶景の「白川郷合掌造り集落」、日本三名泉に数えられる「下呂温泉」、昔ながらの古い町並みでの散策が楽しい高山や郡上八幡(ぐじょうはちまん)など、岐阜には心を澄ませたい時に来訪したい観光地が数多くあります。

2 青年部の概要

岐阜県青年部は、もともとは保育団体ごとで組織され活動していましたが、(一社)岐阜県民間保育連盟が設立されたことにより、全国私立保育連盟・日本保育協会の二団体の地方組織となり、2013(平成25)年に発足しました。その後、(一社)岐阜県民間保育園・認定こども園連盟(以下、「本連盟」)となるにあたり、全国認定こども園協会を含む三団体の地方組織となりました。

2024(令和6)年4月時点で、25名の部員で活動しています。

3 青年部の活動

青年部は青年部長をはじめとする執行部や、各委員長を中心に委員会活動を行っています。他にも各保育団体の研修会への参加や役員活動も行っています。また、本連盟内の各部の活動や後方支援も行っています。

【保育研修委員会】

保育研修委員会は、主に保育・教育についての研修を企画する委員会です。保育の質が求められる昨今。さらには保育・教育のあり方は時代や社会の流れの中で常に変化し続けています。保育研修委員会では、全国にて革新的な保育を実践している施設への視察研修や、講師としてお招きし研修会を企画・開催しています。また、若い経営者が自園の保育や教育を自ら伝え話すことが大切だと考え、青年部員の施設への視察研修を行い、若手の育成も行っています。

【制度研修委員会】

制度研修委員会は、主に経営・制度についての研修を企画する委員会です。少子化の時代においての園の経営は若手にとっても重要な検討事項です。園の運営だけではなく、変動する制度の研究も必要不可欠です。全国で革新的な運営をされている法人や施設の方を講師としてお招きして、研修会や視察研修を企画・開催しています。また、青年部内で運営や制度において悩みや困っていることを題材として、研修を企画・開催することも行っています。

【県対委員会】

県対委員会は、岐阜県議会議員の方々へ岐阜の保育現場の現状を伝え、理解を図るための研修を行う委員会です。

子どもや親が安心して生活するための支援は保育園・認定こども園でも重要な役割ですが、そこには議員の方々の保育・教育に関する理解が必須だと考えます。若手の青年部と議員の方々との意見の交流が、岐阜に暮らす子育て世代が住みやすい環境に少しでもつながるように研修を企画・開催しています。

【定期例会】

定期例会は総会を含め、年間5回ほど開催しています。青年部の事業計画や事業報告、研修計画や企画検討はもちろんですが、青年部員同士の情報交換も大事にしています。

【保育団体研修会】

全国私立保育連盟・日本保育協会・全国認定こども園協会の主催する研修会へ参加します。今の時代は情報が大切です。全国の研修に参加することは、自身の研鑽だけでなく、同じ志を持つ仲間との出会いにもつながります。若手だからこそ軽快に動くことができたり、柔軟なものの捉え方ができたりするので、積極的に呼びかけ、部員皆で参加することを心がけています。

【連盟活動と援助】

本連盟では、青年部とは別に組織を構成する各部署において青年部の若手が活躍しています。特に、例年開催される本連盟と岐阜県が共催で行う「保育士になるためのJobフェア」は、青年部から選出の委員が県の職員と話し合いながら、岐阜県で働く保育士の就職説明会の充実につながるよう努めています。

対象者も養成校の就職生だけではなく、県内の中学生・高校生・養成校在学生・潜在保育士を対象に、本連盟加盟園のブース、岐阜県の保育士・保育所支援センターによるブース、県内外の養成校ブースといった総合的な就職説明会となっています。参加者が退屈しないようなイベントや計画を企画していくことで、保育士不足に対しての対応策や課題と向き合う姿勢も培われています。

第67回全国私立保育研究大会

4 飛騨高山大会へのお誘い

2025年6月に第67回全国私立保育研究大会を、岐阜県・飛騨高山で開催します。“ニッポンのまんなかで「こどもまんなか」を語る ホイク・ド・ターケ・マルケ”をテーマに掲げました。

一般的に、ある分野に溢れんばかりの情熱を傾けている人のことを、敬意を込めて「○○バカ」と言うことがありますが、岐阜言葉ではそれを「○○ドターケ」と言います。さらにそんな人がたくさんいる様子を「○○マルケ」と言いますので、まさに全国私立保育研究大会に受け継がれている雰囲気を岐阜流に表現しています。ニッポンのまんなかでの大会にふさわしく、いつも子どもたちのことで頭がいっぱいの仲間たちによる、「こどもまんなか」を語り合う場にしたいと考えています。なお、参加者は全国から 1,500人を予定しています。

さまざまな課題が山積している現状ではありますが、飛騨高山大会が全国から集まった「保育ドターケ」による活気あふれる研究発表の場となり、その記憶が保育現場に深く共有されていくことを願っています。全国の皆様のご参加をお待ちしています。

(三宅弘教/岐阜県民間保育園・認定こども園連盟青年部部長)

第65回全国私立保育研究大会・徳島大会にて(2023年6月)

Report

2024.12.05

滋賀県私立保育園連盟青年部の紹介

1 滋賀県の魅力

滋賀県は、豊かな自然と文化、魅力的な歴史を持つ地域です。また交通の要所として古くから経済や文化が発展した地でもあり、史跡や歴史を感じる情緒のある街並みが数多く残っています。

■琵琶湖

県土面積の 1/6 もの大きさを誇る、日本最大の湖である琵琶湖は滋賀県のシンボル的存在です。湖畔ではアウトドアやウォータースポーツが盛んで、湖の周りにはサイクルロードが整備されています。自転車などで琵琶湖一周することを「ビワイチ」と言い、距離は 200km 程度あります。

ちなみに、琵琶湖は河川法上、一級水系「淀川水系」に属する一級河川で、法律上の名称は「一級河川琵琶湖」となっています。

■世界遺産・国宝

世界文化遺産に登録されている延暦寺とは、比叡山の山内にある1700haの境内地(けいだいち)に点在する100ほどのお堂の総称。延暦寺発祥の中心地である「東塔(とうどう)」 と「西塔(さいとう)」「横川(よかわ)」の3つに区分され、それぞれに本堂があります。

滋賀県にある国宝の指定件数は 22 件で、延暦寺、日吉大社、石山寺、三井寺、彦根城など観光スポットとして人気があります。彦根城は世界遺産登録を目指していますので、今のうち(混雑する前)に観光に来ていただけたらと思います。

2 青年部の概要

青年部は滋賀県私立保育園連盟の理事会専門部の 1つに属しています。令和4年度までは、理事1名が代表として、全私保連青年会議の幹事会に参加し、滋賀県私保連の理事会で報告するという状況で、県内では特に活動はしていませんでした。しかし令和 5年度、滋賀県私保連の副会長から「滋賀県の青年部を盛り上げたい、活動を活発にしたい」との声をいただき、部員の募集、部会の開催等活動を開始しました。

事務局を中心に10名ほどが集まり、令和5年10月に、第1回目の青年部会を開催しました。その後は定期的(年2、3回)に部会として集まり、各園の近況報告や情報交換をしています。

3 初の青年部会(カヤック体験)

まずは親睦を深めるためにもレクリエーション的なものをと考え、検討したのがアウトドア研修でした。キャンプをしながらチームのあり方を再構築するといった内容でしたが、依頼した運営会社が関東にあり、打ち合わせもリモート。場所の設定や機材の用意等が難しく、極め付けは費用がかなりの高額になるとのことで見送ることにしました。

次に目をつけたのが琵琶湖。滋賀県ならではの資源を活用しない手はない、琵琶湖でできることはないかと検討したのがカヤック体験でした。湖西にあるBSCウォータースポーツセンターは企業・団体向け研修でも実績があり、担当者と打ち合わせや現地確認などを行い、無事開催することができました。参加した先生の中で副部長を担っていただける方が見つかり、次回はキャンプ(野外活動)などもしたいとの話になり、盛り上がりを感じました。

4 今年度の青年部会(アウトドア研修)

副部長を中心に前回話に出た内容を検討し、今年度(令和6年度)の11月にアウトドア研修を開催することになり、打ち合わせを重ねています。

前年度検討したアウトドア研修とは違い、運営会社に頼らず、自分たちで場所、機材などを用意することでコストも抑え、タープ張りや焚き火の火付け、竹でご飯を炊くなど、少し変わった体験も取り入れて、青年部の親睦やチームビルディング(組織開発の手法)の向上を目指す内容となっています。

5 青年部の今後について

立ち上げて2年間は親睦やチームビルディングの向上を主として活動してきましたが、今後は園運営に役立つ、かつ青年部ならではの研修を部員の先生方と検討していきたいと考えています。また、近況報告や情報交換などの部会も定期的に開催し、悩みの共有、解消の一助となる集まりができればと思っています。

まだまだ部員も少なく、活動も限定的ですが、部員を増やし、他県の青年部の活動も参考にしながら滋賀県の保育界を盛り上げていきたいと思います。

琵琶湖で、初の青年部会(カヤック体験)

滋賀県は、豊かな自然と文化、魅力的な歴史を持つ地域です。また交通の要所として古くから経済や文化が発展した地でもあり、史跡や歴史を感じる情緒のある街並みが数多く残っています。

■琵琶湖

県土面積の 1/6 もの大きさを誇る、日本最大の湖である琵琶湖は滋賀県のシンボル的存在です。湖畔ではアウトドアやウォータースポーツが盛んで、湖の周りにはサイクルロードが整備されています。自転車などで琵琶湖一周することを「ビワイチ」と言い、距離は 200km 程度あります。

ちなみに、琵琶湖は河川法上、一級水系「淀川水系」に属する一級河川で、法律上の名称は「一級河川琵琶湖」となっています。

■世界遺産・国宝

世界文化遺産に登録されている延暦寺とは、比叡山の山内にある1700haの境内地(けいだいち)に点在する100ほどのお堂の総称。延暦寺発祥の中心地である「東塔(とうどう)」 と「西塔(さいとう)」「横川(よかわ)」の3つに区分され、それぞれに本堂があります。

滋賀県にある国宝の指定件数は 22 件で、延暦寺、日吉大社、石山寺、三井寺、彦根城など観光スポットとして人気があります。彦根城は世界遺産登録を目指していますので、今のうち(混雑する前)に観光に来ていただけたらと思います。

2 青年部の概要

青年部は滋賀県私立保育園連盟の理事会専門部の 1つに属しています。令和4年度までは、理事1名が代表として、全私保連青年会議の幹事会に参加し、滋賀県私保連の理事会で報告するという状況で、県内では特に活動はしていませんでした。しかし令和 5年度、滋賀県私保連の副会長から「滋賀県の青年部を盛り上げたい、活動を活発にしたい」との声をいただき、部員の募集、部会の開催等活動を開始しました。

事務局を中心に10名ほどが集まり、令和5年10月に、第1回目の青年部会を開催しました。その後は定期的(年2、3回)に部会として集まり、各園の近況報告や情報交換をしています。

3 初の青年部会(カヤック体験)

まずは親睦を深めるためにもレクリエーション的なものをと考え、検討したのがアウトドア研修でした。キャンプをしながらチームのあり方を再構築するといった内容でしたが、依頼した運営会社が関東にあり、打ち合わせもリモート。場所の設定や機材の用意等が難しく、極め付けは費用がかなりの高額になるとのことで見送ることにしました。

次に目をつけたのが琵琶湖。滋賀県ならではの資源を活用しない手はない、琵琶湖でできることはないかと検討したのがカヤック体験でした。湖西にあるBSCウォータースポーツセンターは企業・団体向け研修でも実績があり、担当者と打ち合わせや現地確認などを行い、無事開催することができました。参加した先生の中で副部長を担っていただける方が見つかり、次回はキャンプ(野外活動)などもしたいとの話になり、盛り上がりを感じました。

4 今年度の青年部会(アウトドア研修)

副部長を中心に前回話に出た内容を検討し、今年度(令和6年度)の11月にアウトドア研修を開催することになり、打ち合わせを重ねています。

前年度検討したアウトドア研修とは違い、運営会社に頼らず、自分たちで場所、機材などを用意することでコストも抑え、タープ張りや焚き火の火付け、竹でご飯を炊くなど、少し変わった体験も取り入れて、青年部の親睦やチームビルディング(組織開発の手法)の向上を目指す内容となっています。

5 青年部の今後について

立ち上げて2年間は親睦やチームビルディングの向上を主として活動してきましたが、今後は園運営に役立つ、かつ青年部ならではの研修を部員の先生方と検討していきたいと考えています。また、近況報告や情報交換などの部会も定期的に開催し、悩みの共有、解消の一助となる集まりができればと思っています。

まだまだ部員も少なく、活動も限定的ですが、部員を増やし、他県の青年部の活動も参考にしながら滋賀県の保育界を盛り上げていきたいと思います。

(参上崇史/滋賀県私立保育園連盟青年部)

琵琶湖で、初の青年部会(カヤック体験)

Report

2024.11.05

第43回全私保連青年会議 東京大会 開催報告

「CORE~こどもたち、ど真ん中~」をテーマに、9月5日~6日の2日間、東京都新宿区の京王プラザホテル(メイン会場)と新宿NSビル(分科会会場)にて、青年会議東京大会を開催しました。

■ 第1日目

オープニングアクト・開会式・情勢報告・分科会・情報交換会

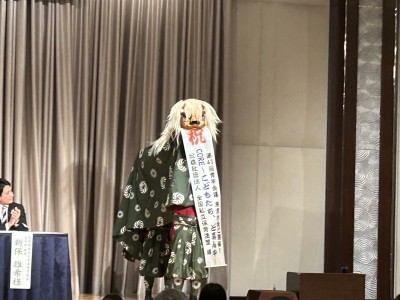

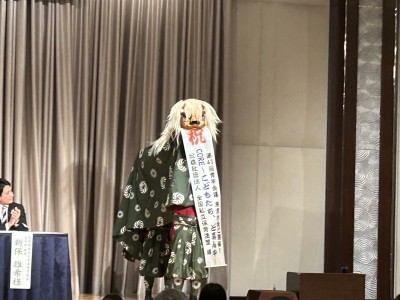

〈オープニングアクト〉

今大会では、「変化する東京文化」というテーマでアトラクションを計画しました。オープニングでは江戸東京の古(いにしえ)の曲芸、丸一仙翁社中(まるいちせんおうしゃちゅう)による『江戸太神楽(えどだいかぐら)』をお招きしました。太神楽の起源は平安時代まで遡る伝統的な曲芸で、東京都の無形民俗文化財に指定されています。

〈開会式〉

東京大会の高根沢康浩・副実行委員長による開会宣言で開会式が始まり、伊﨑秀之・実行委員長から開催地挨拶、川下勝利・全私保連会長と伊藤悟・青年会議会長から主催者挨拶がなされました。来賓祝辞では、小池百合子・東京都知事より、ビデオメッセージをいただきました。

〈情勢報告〉

開会式に続き、齊藤勝・全私保連常務理事より情勢報告をいただきました。

〈分科会〉

情勢報告の後、会場を新宿NSビルに移し、全7分科会を開催しました。当初設定していた定員数を上回る参加をいただき、分科会会場のレイアウトを変え定員拡張して、希望者を受け入れられるように準備しての実施となりました。どの分科会も好評をいただきました。

より多くの保育者に学びを共有できるように、第1・2・3分科会の講師の皆様に前撮りで研修動画の協力をいただきました。大会後も研修申込みを多数いただいています。

【第1分科会】応募数232名

共主体の保育時代のリスペクト型マネジメント

大豆生田啓友氏(玉川大学教授)

(ファシリテーター)

曽木書代氏(東京都民間保育協会理事及び事務局長、陽だまりの丘保育園・ひなたの丘保育園統括園長)

【第2分科会】応募数129名

こどもの育つ力をサポートするうえで大切なこと

井桁容子氏(保育の根っこを考える会主宰、保育SoWラボ代表、非営利団体コドモノミカタ代表理事)

【第3分科会】応募数128名

こどもがキラキラ輝く保育環境

細田直哉氏(国立市幼児教育センター所長)

志賀口大輔氏(なごみこども園園長)

新保雄希氏(日本保育協会青年部部長、泉の台幼稚舎園長)

【第4分科会】応募数77名

こどもにとって最高のおもちゃ

多田千尋氏(認定NPO法人芸術と遊び創造協会理事長、東京おもちゃ美術館館長)

(ファシリテーター)

齊藤真弓氏(社会福祉法人清遊の家理事長、うらら保育園園長、保育ファシリテーション実践研究会代表)

【第5分科会】応募数44名

こどもの笑顔を作るための安心安全

寺町東子氏(東京きぼう法律事務所弁護士)

【第6分科会】応募数35名

多様な性ってなんだろう?-SOG-インクルーシブな環境づくり

小川奈津己氏(認定特定非営利活動法人りびっと教育事業部スーパーバイザー)

【第7分科会】応募数80名

未来の保育園・こども園の展望

横山和明氏(社会福祉法人協愛福祉会理事長、全私保連青年会議前会長)

松山圭一郎氏(社会福祉法人山ゆり会 まつやま保育園グループ法人本部長)

帯田英児氏(川内すわこども園SECOND園長)

片山雄基氏(社会福祉法人種の会理事長、幼保連携型認定こども園はっとこども園園長)

〈情報交換会〉

分科会の後は、会場を再び京王プラザホテルに戻し、情報交換会が開催されました。

実行委員でもあるお笑い芸人「めしあがれ」の前座から始まり、アトラクションとして『アイドル』と『クラシック』を融合させた「アイオケ」によるパフォーマンスが行われました。次回開催の全国私立保育研究大会・飛騨高山大会の実行委員会、青年会議全国大会・奄美大会の実行委員会の皆様にPR等を行っていただき、とても賑やかな情報交換会となりました。

■ 第2日目

行政説明・記念講演・閉会式

〈行政説明〉

こども家庭庁保育政策課 教育・保育専門官・馬場耕一郎氏に、行政説明をいただきました。

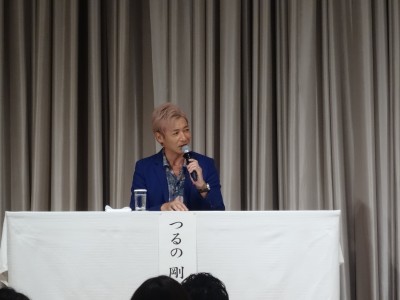

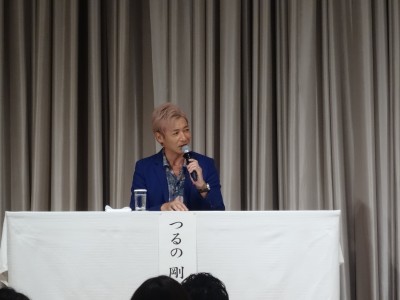

〈記念講演〉

COREを支える大人たち―こどもたちど真ん中へ

汐見稔幸氏(東京大学名誉教授)と、つるの剛士氏(俳優・タレント)による記念講演を行っていただきました。

〈閉会式〉

伊﨑・東京大会実行委員長、山﨑竜二・青年会議副会長、次期開催地・奄美大会の友岡善信・実行委員長にそれぞれ挨拶をいただき、舘盛人・大会副実行委員長による閉会宣言で、2日間のプログラムに幕が降ろされました。

次回の奄美大会も友岡・実行委員長を中心に志高く準備をされています。次回の奄美大会が盛大に開催されますことを願っています。

記録的な猛暑と、前週に襲来した台風など、不安定な天気も心配されました。しかし、会期中も日差しは強いものの秋を感じさせる快晴で、約800名の参加者も大きな事故やトラブルもなく、成功裡に終えることができました。この度、第43回全私保連青年会議 東京大会にご協力いただいた関係各位の皆様に、深く御礼申し上げます。

●開会式

●江戸太神楽

●分科会のひとこま

●汐見稔幸氏

●つるの剛士氏

●閉会式を終えて

■ 第1日目

オープニングアクト・開会式・情勢報告・分科会・情報交換会

〈オープニングアクト〉

今大会では、「変化する東京文化」というテーマでアトラクションを計画しました。オープニングでは江戸東京の古(いにしえ)の曲芸、丸一仙翁社中(まるいちせんおうしゃちゅう)による『江戸太神楽(えどだいかぐら)』をお招きしました。太神楽の起源は平安時代まで遡る伝統的な曲芸で、東京都の無形民俗文化財に指定されています。

〈開会式〉

東京大会の高根沢康浩・副実行委員長による開会宣言で開会式が始まり、伊﨑秀之・実行委員長から開催地挨拶、川下勝利・全私保連会長と伊藤悟・青年会議会長から主催者挨拶がなされました。来賓祝辞では、小池百合子・東京都知事より、ビデオメッセージをいただきました。

〈情勢報告〉

開会式に続き、齊藤勝・全私保連常務理事より情勢報告をいただきました。

〈分科会〉

情勢報告の後、会場を新宿NSビルに移し、全7分科会を開催しました。当初設定していた定員数を上回る参加をいただき、分科会会場のレイアウトを変え定員拡張して、希望者を受け入れられるように準備しての実施となりました。どの分科会も好評をいただきました。

より多くの保育者に学びを共有できるように、第1・2・3分科会の講師の皆様に前撮りで研修動画の協力をいただきました。大会後も研修申込みを多数いただいています。

【第1分科会】応募数232名

共主体の保育時代のリスペクト型マネジメント

大豆生田啓友氏(玉川大学教授)

(ファシリテーター)

曽木書代氏(東京都民間保育協会理事及び事務局長、陽だまりの丘保育園・ひなたの丘保育園統括園長)

【第2分科会】応募数129名

こどもの育つ力をサポートするうえで大切なこと

井桁容子氏(保育の根っこを考える会主宰、保育SoWラボ代表、非営利団体コドモノミカタ代表理事)

【第3分科会】応募数128名

こどもがキラキラ輝く保育環境

細田直哉氏(国立市幼児教育センター所長)

志賀口大輔氏(なごみこども園園長)

新保雄希氏(日本保育協会青年部部長、泉の台幼稚舎園長)

【第4分科会】応募数77名

こどもにとって最高のおもちゃ

多田千尋氏(認定NPO法人芸術と遊び創造協会理事長、東京おもちゃ美術館館長)

(ファシリテーター)

齊藤真弓氏(社会福祉法人清遊の家理事長、うらら保育園園長、保育ファシリテーション実践研究会代表)

【第5分科会】応募数44名

こどもの笑顔を作るための安心安全

寺町東子氏(東京きぼう法律事務所弁護士)

【第6分科会】応募数35名

多様な性ってなんだろう?-SOG-インクルーシブな環境づくり

小川奈津己氏(認定特定非営利活動法人りびっと教育事業部スーパーバイザー)

【第7分科会】応募数80名

未来の保育園・こども園の展望

横山和明氏(社会福祉法人協愛福祉会理事長、全私保連青年会議前会長)

松山圭一郎氏(社会福祉法人山ゆり会 まつやま保育園グループ法人本部長)

帯田英児氏(川内すわこども園SECOND園長)

片山雄基氏(社会福祉法人種の会理事長、幼保連携型認定こども園はっとこども園園長)

〈情報交換会〉

分科会の後は、会場を再び京王プラザホテルに戻し、情報交換会が開催されました。

実行委員でもあるお笑い芸人「めしあがれ」の前座から始まり、アトラクションとして『アイドル』と『クラシック』を融合させた「アイオケ」によるパフォーマンスが行われました。次回開催の全国私立保育研究大会・飛騨高山大会の実行委員会、青年会議全国大会・奄美大会の実行委員会の皆様にPR等を行っていただき、とても賑やかな情報交換会となりました。

■ 第2日目

行政説明・記念講演・閉会式

〈行政説明〉

こども家庭庁保育政策課 教育・保育専門官・馬場耕一郎氏に、行政説明をいただきました。

〈記念講演〉

COREを支える大人たち―こどもたちど真ん中へ

汐見稔幸氏(東京大学名誉教授)と、つるの剛士氏(俳優・タレント)による記念講演を行っていただきました。

〈閉会式〉

伊﨑・東京大会実行委員長、山﨑竜二・青年会議副会長、次期開催地・奄美大会の友岡善信・実行委員長にそれぞれ挨拶をいただき、舘盛人・大会副実行委員長による閉会宣言で、2日間のプログラムに幕が降ろされました。

***

青年会議全国大会を東京で開催することが決定してから、(一社)東京都民間保育協会青年委員会を中心に実行委員会を組織し、約2年をかけて準備をしてきました。大会準備を通して青年委員会活動もより活発となり、仲間との絆もより固くすることができました。そして、多くの皆様に協力をいただきながら、東京大会を無事に実施できたことを何よりも嬉しく思います。次回の奄美大会も友岡・実行委員長を中心に志高く準備をされています。次回の奄美大会が盛大に開催されますことを願っています。

記録的な猛暑と、前週に襲来した台風など、不安定な天気も心配されました。しかし、会期中も日差しは強いものの秋を感じさせる快晴で、約800名の参加者も大きな事故やトラブルもなく、成功裡に終えることができました。この度、第43回全私保連青年会議 東京大会にご協力いただいた関係各位の皆様に、深く御礼申し上げます。

(東京大会実行委員会委員一同)

●開会式

●江戸太神楽

●分科会のひとこま

●汐見稔幸氏

●つるの剛士氏

●閉会式を終えて

Report

2024.11.05

第1回全私保連青年会議・日本保育協会青年部合同研修会 in 金沢

2024年、元旦。希望に満ち溢れた1日であるべき新しい年の始まりに、石川県能登地方を襲った大規模地震。この突然の災害によって、多くの方々がかけがえのない生活や大切なものを失い、日本中は悲しみに包まれました。能登半島という地形や建築資材の高騰、人手不足など、さまざまな要因が絡み、復興に向けた道のりはまだまだ長く、険しいものとなっています。

少しでも、被災された方々の力になれないか。そんな思いが、私たち全私保連青年会議の中にもありました。そして、考えもまとまらないまま、日本保育協会・新保雄希青年部長に連絡をしました。じつは震災が起こるずっと前から、「来年度になったら、二団体合同で研修会を開催しましょう」という話が上がっており、開催場所は新保部長の地元、石川県ということで計画を進めていました。その研修を、チャリティー研修として開催したいという提案は、日保協青年部の皆様も喜んで受け入れてくれ、また、初めての試みにもかかわらず、全私保連も賛成、応援していただきました。そして7月29日に、全私保連青年会議と日保協青年部との初めての合同研修会が金沢市で開催することが決定しました。テーマは「はじまりは石川から─がんばろう能登」。この研修の収益は必要経費を除いて、すべて『オールこども石川』に寄付することになりました。

通常の研修とは異なる形にはなりましたが、内容はしっかりと学びのあるものにしなければならない、同時にチャリティー研修として、できるだけ多くの寄付を被災地に届けたい。そんな私たちの願いに共感し、二つ返事で講師を引き受けてくださったのは保育システム研究所所長の吉田正幸氏と、接客向上委員会&Peace 代表の石坂秀己氏でした。お二方とも大変お忙しい中、謝礼も受け取ることなく、金沢市アートホールまで講演に来てくださいました。

当日、会場にはおよそ 150 名の参加者が集まってくださいました。所属する団体は違いますが、これからの保育をより良いものにするために、そして被災地の力になるために集まってくださった方々の熱気が、ホールいっぱいに広がっていました。

開会式、まず全私保連の川下会長から、今回の企画に対しての、そして集まってくださった参加者への謝意が述べられました。さらに、第2回以降もこのような合同研修が開かれることを期待しているとのお言葉もいただき、身の引き締まる思いでした。また、全国私立保育連盟・日本保育協会・全国保育協議会の三団体で行った直近の予算要望の中でも、この震災復興に対して触れた旨が伝えられました。続いて、日保協石川県支部・櫻井定宗支部長から は、七尾市の惨状や、発災が正月であったがための苦労が話されました。復旧作業も未だ進行中で、復興に向けてはまだまだ程遠いながらも、地元の方々の頑張りや全国各地からの支援で、少しずつ、確実に前に進めていることへの感謝が示されました。

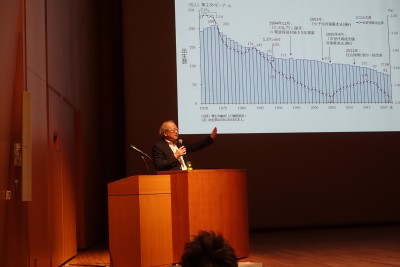

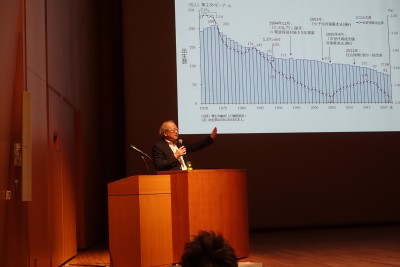

「講演1・問われる保育の質と役割─保育界に起きている地殻変動」を担当してくださったのは、吉田正幸氏。さまざまな少子化対策を講じてきてはいるものの、少子化はさらに加速している現状や、10年、20年後の苦しい予測を国全体の問題として提起してくださいました。そして、そういった社会になっていく中での保育の役割や、貢献できる場所について、厳しくも可能性を感じることのできる未来を語ってくださいました。また、今まさに保育界で話題となっている「こども誰でも通園制度」についても、詳しい解説をいただきました。今年度と来年度が保育界にとって大きな転換期になることを改めて実感し、それに備えるために必要な情報を得ることのできた、大変学びのある講演でした。

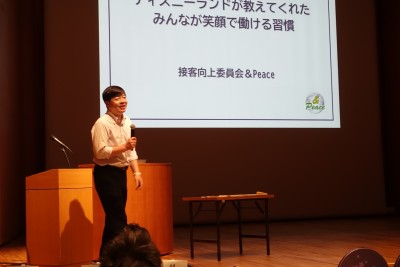

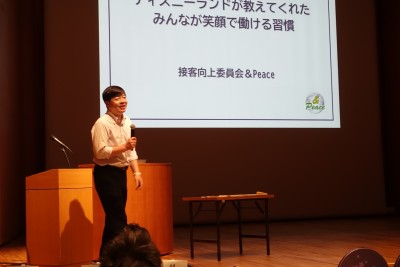

講演2は、全国私立保育研究大会の分科会などでも全私保連青年会議として度々お世話になっている、石坂秀己氏が担当してくださいました。氏自身がディズニーランドで長年働いて得た経験や学びから、良いとされる職場の条件や人材育成を考えるにあたり絶対に外してはいけないことなどを、具体例を交えながら、管理者から現場の保育士まで届くように、そして皆が納得できるように説明をしてくださいました。すぐにでも現場で活用できるエッセンスがふんだんに含まれた石坂氏の講義は、何度聞いても新鮮で、聞くたびにもっと職場の質は高められるという希望をもらえます。園の目標をシンプルにし、どの階層の職員であっても判断に迷わないようにすることは、今までもこれからも、変わらず大切にしていかなければと改めて感じました。

閉会式では、新保青年部長から、あらためて石川県の現状や、発災直後に『オールこども石川』を立ち上げた経緯が伝えられました。そして、それを支えてくれた仲間への感謝が述べられると、会場は大きな拍手に包まれました。

会終了後は、場所を移動し情報交換会が開かれました。定員一杯、約100名が集まり、各々の保育や地域の課題、研修のあり方などについて語り合っている様子が印象的でした。そこに団体の違いなどは微塵も感じられませんでした。また、会の途中では日保協・日吉輝幸元青年部長(石川県穴水町)から、今回の合同研修に対してのお褒めの言葉や、今後の活動へのエールをいただきました。本当にありがたいお話で、涙している方もいたほどでした。

今回、このような研修を企画させていただき、無事に終えることができたのも、被災地に思いを馳せて、私たちの声に賛同してくださった皆様のおかげです。この震災を忘れることは難しいかもしれません。しかし、乗り越えることは、きっとできると信じています。今回集まってくださった方々以外にも日本中に仲間がいます。私たち青年会議にもできることがあれば、今後も協力させていただきたいと思います。保育を通じて、明るい未来をつくっていけるよう、今後も頑張って参ります。

「NOTO,NOT ALONE 能登は、ひとりじゃない」

新保雄希・ 日保協青年部部長

吉田正幸・ 保育システム研究所所長

石坂秀己・接客向上委員会&Peace 代表

伊藤 悟・全私保連青年会議会長

少しでも、被災された方々の力になれないか。そんな思いが、私たち全私保連青年会議の中にもありました。そして、考えもまとまらないまま、日本保育協会・新保雄希青年部長に連絡をしました。じつは震災が起こるずっと前から、「来年度になったら、二団体合同で研修会を開催しましょう」という話が上がっており、開催場所は新保部長の地元、石川県ということで計画を進めていました。その研修を、チャリティー研修として開催したいという提案は、日保協青年部の皆様も喜んで受け入れてくれ、また、初めての試みにもかかわらず、全私保連も賛成、応援していただきました。そして7月29日に、全私保連青年会議と日保協青年部との初めての合同研修会が金沢市で開催することが決定しました。テーマは「はじまりは石川から─がんばろう能登」。この研修の収益は必要経費を除いて、すべて『オールこども石川』に寄付することになりました。

通常の研修とは異なる形にはなりましたが、内容はしっかりと学びのあるものにしなければならない、同時にチャリティー研修として、できるだけ多くの寄付を被災地に届けたい。そんな私たちの願いに共感し、二つ返事で講師を引き受けてくださったのは保育システム研究所所長の吉田正幸氏と、接客向上委員会&Peace 代表の石坂秀己氏でした。お二方とも大変お忙しい中、謝礼も受け取ることなく、金沢市アートホールまで講演に来てくださいました。

当日、会場にはおよそ 150 名の参加者が集まってくださいました。所属する団体は違いますが、これからの保育をより良いものにするために、そして被災地の力になるために集まってくださった方々の熱気が、ホールいっぱいに広がっていました。

開会式、まず全私保連の川下会長から、今回の企画に対しての、そして集まってくださった参加者への謝意が述べられました。さらに、第2回以降もこのような合同研修が開かれることを期待しているとのお言葉もいただき、身の引き締まる思いでした。また、全国私立保育連盟・日本保育協会・全国保育協議会の三団体で行った直近の予算要望の中でも、この震災復興に対して触れた旨が伝えられました。続いて、日保協石川県支部・櫻井定宗支部長から は、七尾市の惨状や、発災が正月であったがための苦労が話されました。復旧作業も未だ進行中で、復興に向けてはまだまだ程遠いながらも、地元の方々の頑張りや全国各地からの支援で、少しずつ、確実に前に進めていることへの感謝が示されました。

「講演1・問われる保育の質と役割─保育界に起きている地殻変動」を担当してくださったのは、吉田正幸氏。さまざまな少子化対策を講じてきてはいるものの、少子化はさらに加速している現状や、10年、20年後の苦しい予測を国全体の問題として提起してくださいました。そして、そういった社会になっていく中での保育の役割や、貢献できる場所について、厳しくも可能性を感じることのできる未来を語ってくださいました。また、今まさに保育界で話題となっている「こども誰でも通園制度」についても、詳しい解説をいただきました。今年度と来年度が保育界にとって大きな転換期になることを改めて実感し、それに備えるために必要な情報を得ることのできた、大変学びのある講演でした。

講演2は、全国私立保育研究大会の分科会などでも全私保連青年会議として度々お世話になっている、石坂秀己氏が担当してくださいました。氏自身がディズニーランドで長年働いて得た経験や学びから、良いとされる職場の条件や人材育成を考えるにあたり絶対に外してはいけないことなどを、具体例を交えながら、管理者から現場の保育士まで届くように、そして皆が納得できるように説明をしてくださいました。すぐにでも現場で活用できるエッセンスがふんだんに含まれた石坂氏の講義は、何度聞いても新鮮で、聞くたびにもっと職場の質は高められるという希望をもらえます。園の目標をシンプルにし、どの階層の職員であっても判断に迷わないようにすることは、今までもこれからも、変わらず大切にしていかなければと改めて感じました。

閉会式では、新保青年部長から、あらためて石川県の現状や、発災直後に『オールこども石川』を立ち上げた経緯が伝えられました。そして、それを支えてくれた仲間への感謝が述べられると、会場は大きな拍手に包まれました。

会終了後は、場所を移動し情報交換会が開かれました。定員一杯、約100名が集まり、各々の保育や地域の課題、研修のあり方などについて語り合っている様子が印象的でした。そこに団体の違いなどは微塵も感じられませんでした。また、会の途中では日保協・日吉輝幸元青年部長(石川県穴水町)から、今回の合同研修に対してのお褒めの言葉や、今後の活動へのエールをいただきました。本当にありがたいお話で、涙している方もいたほどでした。

今回、このような研修を企画させていただき、無事に終えることができたのも、被災地に思いを馳せて、私たちの声に賛同してくださった皆様のおかげです。この震災を忘れることは難しいかもしれません。しかし、乗り越えることは、きっとできると信じています。今回集まってくださった方々以外にも日本中に仲間がいます。私たち青年会議にもできることがあれば、今後も協力させていただきたいと思います。保育を通じて、明るい未来をつくっていけるよう、今後も頑張って参ります。

「NOTO,NOT ALONE 能登は、ひとりじゃない」

(伊藤 悟/全私保連青年会議会長)

新保雄希・ 日保協青年部部長

吉田正幸・ 保育システム研究所所長

石坂秀己・接客向上委員会&Peace 代表

伊藤 悟・全私保連青年会議会長

Report

2024.10.07

福井県保育同友会青年部の紹介

1 福井県の魅力

■魅力その①

福井県は海や山に囲まれた自然豊かな環境で、東尋坊(とうじんぼう) や三方五湖(みかたごこ)などの景勝地が有名です。また、平均寿命や子どもの学力などさまざまな分野では日本のトップクラスで、日本総合研究所が発表した「全 47都道府県幸福度ランキング」では、2014年版~2022年版まで5回連続で日本一に輝いています。さらに、昨年3月には北陸新幹線が福井県の敦賀(つるが)まで延線し、観光地としても注目されています。

■魅力その②

日本最大の恐竜化石発掘現場がある勝山市の「福井県立恐竜博物館」は世界三大恐竜博物館に数えられ、多くの恐竜ファンが訪れる人気スポットです。日本で発掘された恐竜の化石のうち約8割が福井県で発見されているため、福井県は恐竜王国と呼ばれています。新種の恐竜の化石が発見され、「フクイサウルス」「フクイラプトル」「フクイベナートル」など「フクイ」と名のつく恐竜が多数います。

■魅力その③

世界三大眼鏡生産地の一つで日本製の眼鏡フレームの約95%を生産している鯖江市。その生産が始まったきっかけは今から100年以上前のことです。農業以外に産業がなく、冬は雪深い暮らしを向上させるため、「国産のめがねの祖」と言われる増永五左衛門(ますなが ござえもん)が大阪から職人を招き、農家の副業として広めました。1981年には世界初の軽くて丈夫なチタン製眼鏡の開発・生産に成功。高品質の鯖江の眼鏡は世界から注目を集めています。今、皆さんがかけている眼鏡も、もしかすると鯖江産かも……。

2 福井県青年部の紹介

1984年に福井県青年部が発足して今年で40年。コロナ渦に世代交代を行い、青年部員は現在20名で活動しています。発足当時は片手で数えられる程の青年部員だったと聞いています。その頃から比べると人数も増え、さまざまな勉強会や活動を行えるような規模の部員数になりました。これも40年間脈々と受け継がれてきた先輩・OB青年部員の先生方のご尽力あっての今だと感じています。

コロナ渦で活動が制限されていましたが、青年部員同士の情報交換はさまざまな形で行ってきて、5類感染症移行後もスムーズに活動の再開が行えていると感じています。コロナ渦を経て、逆に部員同士のつながりはより強くなっていると思われます。

3 青年部活動の紹介

■輪読会の開催

新しい試みとして、今年から始めた活動です。参加者が車座になり、『保育の変革期を乗り切る園長の仕事術』(田澤里喜・若月芳浩編著、中央法規出版)を読み合わせしていきます。年4回を基本に、最終回は講師を招いての振り返りを考えています。

園長は、さまざまな場面で判断を求められる運営の責任者です。そのため、ある意味孤独だったり、園長だからこその悩みやストレスを抱えたりしている先生は多いと思います。そういった立場の者同士が悩みを共有したり、アドバイスをしたり、またアドバイスをもらったりと、テキストの学びもありながら、それぞれの園の取り組みを知ったり、園長としての心構えを改めて認識したりと自分を見つめ直す貴重な時間になっていると思われます。

7月に初回が終わりましたが、青年部に加えて女性部の先生方にも参加をいただいての開催となり、楽しく、いろいろな学びを得る機会となりました。

■石川県青年部との交流研修会の開催・初の女性部との合同研修会

同じ北陸の隣県で、これまでにも何回か交流研修会を行ってきました。久しぶりの交流研修会は、前回は石川県開催だったので今回は福井県開催としました。また今回は、初めての試みとして福井県民間保育連盟女性部との合同研修も兼ねた研修会となり、多くの女性部の先生方に参加いただきました。福井市の森田さくらこども園を会場に、前半は園見学、後半は女性部部長・石川県青年部部長・福井県青年部部長をパネリストにパネルディスカッションを行いました。少子化の影響を真面(まとも)に受けている地域も生じている昨今、今後はどのような園の運営が必要なのか、保護者に選ばれる園とは等々、国からの新情報も織り込みながら、目まぐるしい時代や社会の動きに対応していくためのエッセンスを学べた研修となりました。もちろん、その後は女性部の先生を交えた情報交換会もしっかり行いました。

4 福井県青年部としてこれから……

■一人一人の心構えとして

コロナ渦の経験を得て、社会が変わり、コロナ渦前は当たり前にできていたことが今はできなくなったことも出てきました。逆にこれまで普通に行っていたことが、改めて考えるとおかしいのでは?ということも出てきました。当たり前を疑うよいきっかけとなりました。そのような時代の中、地域の中で求められているニーズをいち早くキャッチし、それに応えていくことが求められます。そうした中で、部員同士の横のつながりがこれからより一層大事になってきますし、自分のこと(自園のこと)を語れる関係性も大切にしていきたいと個人的には思っています。これからの福井県青年部の活動で大事にしていきたいことを挙げたいと思います。

■保育士のポジティブイメージを広めていく

保育士不足が叫ばれている中、まだまだ保育士のネガティブなイメージのニュースが目につきますし、養成校でもなかなか学生が集まらないという現実があることは、青年部としても黙って見過ごしている訳にはいきません。ポジティブなイメージを青年部の活動を通して発信していきたいと思っています。青年部ならではの行動力をもって少しずつ進めていけるものだと思っています。

■青年部部員の発掘

全国的に見ても、新部員が入らないという悩みをよく聞きますが、福井県でも同じくなかなか青年部部員が増えない状況にあります。保育に対して熱い思いをもっている人や管理者として同じ悩みを抱えている人を積極的に探して、そのような先生にはぜひ、青年部に入ってもらいたく思っています。

■他団体との交流

今年度は女性部との合同研修会も実現できて、他団体との先生との研修や交流を行うことができているところです。研修の幅も広がっていきますし、青年部の活動を女性部の先生に知ってもらう機会にもなっています。これからも積極的に他団体との研修会や交流会を行っていきたいと思っています。

■青年部ならではの研修会の開催

今年度は「輪読会「」石川県青年部との交流研修会」を行いましたが、これからはさまざまな視点をもって保育運営を考えないといけない時代です。青年部の行う研修は青年部一人一人から学びたいことや今気になっていることなどを挙げてもらい、研修内容を決めています。引き続き青年部部員の意向を聴きながら、ともに語り、さまざまなことを発信できる研修内容を今後も考えていきたいと思います。

石川・福井交流研修会の様子(パネルディスカッション)

石川・福井交流研修会の様子(園見学)

■魅力その①

福井県は海や山に囲まれた自然豊かな環境で、東尋坊(とうじんぼう) や三方五湖(みかたごこ)などの景勝地が有名です。また、平均寿命や子どもの学力などさまざまな分野では日本のトップクラスで、日本総合研究所が発表した「全 47都道府県幸福度ランキング」では、2014年版~2022年版まで5回連続で日本一に輝いています。さらに、昨年3月には北陸新幹線が福井県の敦賀(つるが)まで延線し、観光地としても注目されています。

■魅力その②

日本最大の恐竜化石発掘現場がある勝山市の「福井県立恐竜博物館」は世界三大恐竜博物館に数えられ、多くの恐竜ファンが訪れる人気スポットです。日本で発掘された恐竜の化石のうち約8割が福井県で発見されているため、福井県は恐竜王国と呼ばれています。新種の恐竜の化石が発見され、「フクイサウルス」「フクイラプトル」「フクイベナートル」など「フクイ」と名のつく恐竜が多数います。

■魅力その③

世界三大眼鏡生産地の一つで日本製の眼鏡フレームの約95%を生産している鯖江市。その生産が始まったきっかけは今から100年以上前のことです。農業以外に産業がなく、冬は雪深い暮らしを向上させるため、「国産のめがねの祖」と言われる増永五左衛門(ますなが ござえもん)が大阪から職人を招き、農家の副業として広めました。1981年には世界初の軽くて丈夫なチタン製眼鏡の開発・生産に成功。高品質の鯖江の眼鏡は世界から注目を集めています。今、皆さんがかけている眼鏡も、もしかすると鯖江産かも……。

2 福井県青年部の紹介

1984年に福井県青年部が発足して今年で40年。コロナ渦に世代交代を行い、青年部員は現在20名で活動しています。発足当時は片手で数えられる程の青年部員だったと聞いています。その頃から比べると人数も増え、さまざまな勉強会や活動を行えるような規模の部員数になりました。これも40年間脈々と受け継がれてきた先輩・OB青年部員の先生方のご尽力あっての今だと感じています。

コロナ渦で活動が制限されていましたが、青年部員同士の情報交換はさまざまな形で行ってきて、5類感染症移行後もスムーズに活動の再開が行えていると感じています。コロナ渦を経て、逆に部員同士のつながりはより強くなっていると思われます。

3 青年部活動の紹介

■輪読会の開催

新しい試みとして、今年から始めた活動です。参加者が車座になり、『保育の変革期を乗り切る園長の仕事術』(田澤里喜・若月芳浩編著、中央法規出版)を読み合わせしていきます。年4回を基本に、最終回は講師を招いての振り返りを考えています。

園長は、さまざまな場面で判断を求められる運営の責任者です。そのため、ある意味孤独だったり、園長だからこその悩みやストレスを抱えたりしている先生は多いと思います。そういった立場の者同士が悩みを共有したり、アドバイスをしたり、またアドバイスをもらったりと、テキストの学びもありながら、それぞれの園の取り組みを知ったり、園長としての心構えを改めて認識したりと自分を見つめ直す貴重な時間になっていると思われます。

7月に初回が終わりましたが、青年部に加えて女性部の先生方にも参加をいただいての開催となり、楽しく、いろいろな学びを得る機会となりました。

■石川県青年部との交流研修会の開催・初の女性部との合同研修会

同じ北陸の隣県で、これまでにも何回か交流研修会を行ってきました。久しぶりの交流研修会は、前回は石川県開催だったので今回は福井県開催としました。また今回は、初めての試みとして福井県民間保育連盟女性部との合同研修も兼ねた研修会となり、多くの女性部の先生方に参加いただきました。福井市の森田さくらこども園を会場に、前半は園見学、後半は女性部部長・石川県青年部部長・福井県青年部部長をパネリストにパネルディスカッションを行いました。少子化の影響を真面(まとも)に受けている地域も生じている昨今、今後はどのような園の運営が必要なのか、保護者に選ばれる園とは等々、国からの新情報も織り込みながら、目まぐるしい時代や社会の動きに対応していくためのエッセンスを学べた研修となりました。もちろん、その後は女性部の先生を交えた情報交換会もしっかり行いました。

4 福井県青年部としてこれから……

■一人一人の心構えとして

コロナ渦の経験を得て、社会が変わり、コロナ渦前は当たり前にできていたことが今はできなくなったことも出てきました。逆にこれまで普通に行っていたことが、改めて考えるとおかしいのでは?ということも出てきました。当たり前を疑うよいきっかけとなりました。そのような時代の中、地域の中で求められているニーズをいち早くキャッチし、それに応えていくことが求められます。そうした中で、部員同士の横のつながりがこれからより一層大事になってきますし、自分のこと(自園のこと)を語れる関係性も大切にしていきたいと個人的には思っています。これからの福井県青年部の活動で大事にしていきたいことを挙げたいと思います。

■保育士のポジティブイメージを広めていく

保育士不足が叫ばれている中、まだまだ保育士のネガティブなイメージのニュースが目につきますし、養成校でもなかなか学生が集まらないという現実があることは、青年部としても黙って見過ごしている訳にはいきません。ポジティブなイメージを青年部の活動を通して発信していきたいと思っています。青年部ならではの行動力をもって少しずつ進めていけるものだと思っています。

■青年部部員の発掘

全国的に見ても、新部員が入らないという悩みをよく聞きますが、福井県でも同じくなかなか青年部部員が増えない状況にあります。保育に対して熱い思いをもっている人や管理者として同じ悩みを抱えている人を積極的に探して、そのような先生にはぜひ、青年部に入ってもらいたく思っています。

■他団体との交流

今年度は女性部との合同研修会も実現できて、他団体との先生との研修や交流を行うことができているところです。研修の幅も広がっていきますし、青年部の活動を女性部の先生に知ってもらう機会にもなっています。これからも積極的に他団体との研修会や交流会を行っていきたいと思っています。

■青年部ならではの研修会の開催

今年度は「輪読会「」石川県青年部との交流研修会」を行いましたが、これからはさまざまな視点をもって保育運営を考えないといけない時代です。青年部の行う研修は青年部一人一人から学びたいことや今気になっていることなどを挙げてもらい、研修内容を決めています。引き続き青年部部員の意向を聴きながら、ともに語り、さまざまなことを発信できる研修内容を今後も考えていきたいと思います。

(藤澤賢之/福井県保育同友会青年部)

石川・福井交流研修会の様子(パネルディスカッション)

石川・福井交流研修会の様子(園見学)

Report

2024.09.05

茨城県民間保育協議会青年部の紹介

1 青年部の概要

青年部は、茨城県内の民間保育園・認定こども園から構築する茨城県民間保育協議会の内部組織として平成3(1991)年に発足しました。青年部員は、本協議会会員園に所属する50歳未満の青年保育者で構成され、令和6(2024)年4月時点で、53名の部員で活動しています。

2 青年部の活動内容

青年部長・事務局を中心に主に5つの委員会活動を行っています。

① 広報委員会

広報委員会は、青年部通信「礎」で青年部活動を発信し、広報活動を担っています。青年部通信「礎」は第1号が平成9(1997)年に発行され、今年は記念の第 50 号が発行されました。令和5(2023)年には、これまで発行したすべての「礎」をアーカイブし、茨城県民間保育協議会のホームページ上で誰でも閲覧できるシステムを構築しました。

② 調査研究委員会

調査研究委員会は、保育園・認定こども園の運営など多岐にわたる分野において実態調査を行い、保育・教育の質の向上に寄与しています。

③ 研修委員会

研修委員会は、青年部会員の資質・スキル向上を目的として各種研修会を開催しています。近年は、現場の保育士・保育教諭も積極的に参加できる研修を開催しています。

④ 部員交流委員会

部員交流委員会は、主に青年部の活性化を図るための事業を実施し、部員間でタイムリーな情報交換・資質向上ができるように取り組んでいます。

⑤ 就活応援特別委員会

就職活動をする学生・潜在保育士・無資格者への就労促進と県内施設とのマッチング事業などを行う「いばらき保育人材バンク【茨城県公式】」と協力体制を組み、その活動へ積極的な支援と協力を実施しています。

3 青年部主管の就職応援セミナーが茨城県との共同開催へ

平成2(6 2014)年に、保育士養成校に在籍する学生の保育園就労の促進・潜在保育士の保育園就労の支援・保育士不足の解消を目的として、「第1回いばらき民間保育園就活応援セミナー」を青年部主管で開催しました(主催は茨城県民間保育協議会)。初回ながら約200名の参加者を集め、セミナーを通して採用につながる等の実績をあげることができました。

初回以降、セミナー開催の度に反省と次回のアクションを検討しながら、第3回からは県央部(水戸市)と県南部(土浦市)の2か所での開催を試みました。県内の保育施設が、参加者に保育内容や職場環境を直接紹介し、その魅力を発信する個別ブース説明会出展も60園を超え、年間の参加者も250名を超えるほど盛大な催しになっていきました。

第5回、第6回を迎えた平成29(2017)年、青年部内に「就活応援セミナー実行委員会」を設置すると、県内の保育施設の個別ブース出展応募も増え、養成校においても毎年必ず学校をあげて積極的に学生の参加をすすめていただけるほど、県内において認知されるものとなっていきました。個別ブース説明会以外にも、現場で活躍する現役保育士の話が聞けるパネルディスカッションや、講演会、ブース出展園による30秒PR 等、参加する学生や潜在保育士にとって、より学び・就職の手助けになるよう活動を続け、令和元(2019)年までに、合計10回のセミナーを開催しました。

新型コロナウイルス感染症が感染拡大した令和2(2020)年は、現地開催を中止せざるを得ませんでしたが、代替として「就活応援情報 2022」という県内保育施設の紹介冊子を作成し、養成校の学生へ配布しました。

令和3(2021)年、茨城県は県内の保育施設における保育士不足を解消するために「いばらき保育人材バンク」を設置し、就職の斡旋、保育士の復職の支援・

無資格者の保育士資格取得支援を行い、「日本一、子どもを産み育てやすい県」の実現に取り組み始めました。「いばらき保育人材バンク」の設置に際し、青年部では、県内の中高校生が保育施設・養成校の見学、現役保育士さんとの座談会を行うツアー企画「中高生バスツアー」へ添乗するなど、協力を進めていきました。

そして、令和5(2023)年、これまで主管として就活応援セミナーを開催してきた青年部の経験・知識・蓄積を共同的に提供し、「いばらき保育人材バンク」と共催で「いばらき民間保育施設 就活応援セミナー」を開催することとなりました。

令和6(2024)年も、土浦市・水戸市で7月・8月に「いばらき民間保育施設 就活応援セミナー 2024」を、今年度は新たな取り組みとして養成校と協働して、常磐大学(水戸市)を会場に開催することとなりました。青年部が一から築いてきた事業が茨城県にも認められ、共同開催となることは青年部の一員として非常に誇らしい気持ちです。今後どのように展開していくか楽しみです。

4 今後の展望

変わりゆく時代・人口動態の中で、子どもたちへの大切な保育・教育の提供が安心して行わなければなりません。

茨城県民間保育協議会青年部は、部長を中心に「礎」(物事の基礎となるもの、これから先に進むのに変わらないもの)を大切にするため、ここまで青年部を築き上げてくれた先輩方への感謝を胸に、【覧古考新】の精神で邁進していく所存です。

就活応援セミナー(2015 年)講演会の様子

就活応援セミナー(2015 年)個別ブース説明会の様子

青年部の卒部式で

就活応援セミナー第 9・10 回(2019年)の様子

(青年部通信「礎」より)

青年部は、茨城県内の民間保育園・認定こども園から構築する茨城県民間保育協議会の内部組織として平成3(1991)年に発足しました。青年部員は、本協議会会員園に所属する50歳未満の青年保育者で構成され、令和6(2024)年4月時点で、53名の部員で活動しています。

2 青年部の活動内容

青年部長・事務局を中心に主に5つの委員会活動を行っています。

① 広報委員会

広報委員会は、青年部通信「礎」で青年部活動を発信し、広報活動を担っています。青年部通信「礎」は第1号が平成9(1997)年に発行され、今年は記念の第 50 号が発行されました。令和5(2023)年には、これまで発行したすべての「礎」をアーカイブし、茨城県民間保育協議会のホームページ上で誰でも閲覧できるシステムを構築しました。

② 調査研究委員会

調査研究委員会は、保育園・認定こども園の運営など多岐にわたる分野において実態調査を行い、保育・教育の質の向上に寄与しています。

③ 研修委員会

研修委員会は、青年部会員の資質・スキル向上を目的として各種研修会を開催しています。近年は、現場の保育士・保育教諭も積極的に参加できる研修を開催しています。

④ 部員交流委員会

部員交流委員会は、主に青年部の活性化を図るための事業を実施し、部員間でタイムリーな情報交換・資質向上ができるように取り組んでいます。

⑤ 就活応援特別委員会

就職活動をする学生・潜在保育士・無資格者への就労促進と県内施設とのマッチング事業などを行う「いばらき保育人材バンク【茨城県公式】」と協力体制を組み、その活動へ積極的な支援と協力を実施しています。

3 青年部主管の就職応援セミナーが茨城県との共同開催へ

平成2(6 2014)年に、保育士養成校に在籍する学生の保育園就労の促進・潜在保育士の保育園就労の支援・保育士不足の解消を目的として、「第1回いばらき民間保育園就活応援セミナー」を青年部主管で開催しました(主催は茨城県民間保育協議会)。初回ながら約200名の参加者を集め、セミナーを通して採用につながる等の実績をあげることができました。

初回以降、セミナー開催の度に反省と次回のアクションを検討しながら、第3回からは県央部(水戸市)と県南部(土浦市)の2か所での開催を試みました。県内の保育施設が、参加者に保育内容や職場環境を直接紹介し、その魅力を発信する個別ブース説明会出展も60園を超え、年間の参加者も250名を超えるほど盛大な催しになっていきました。

第5回、第6回を迎えた平成29(2017)年、青年部内に「就活応援セミナー実行委員会」を設置すると、県内の保育施設の個別ブース出展応募も増え、養成校においても毎年必ず学校をあげて積極的に学生の参加をすすめていただけるほど、県内において認知されるものとなっていきました。個別ブース説明会以外にも、現場で活躍する現役保育士の話が聞けるパネルディスカッションや、講演会、ブース出展園による30秒PR 等、参加する学生や潜在保育士にとって、より学び・就職の手助けになるよう活動を続け、令和元(2019)年までに、合計10回のセミナーを開催しました。

新型コロナウイルス感染症が感染拡大した令和2(2020)年は、現地開催を中止せざるを得ませんでしたが、代替として「就活応援情報 2022」という県内保育施設の紹介冊子を作成し、養成校の学生へ配布しました。

令和3(2021)年、茨城県は県内の保育施設における保育士不足を解消するために「いばらき保育人材バンク」を設置し、就職の斡旋、保育士の復職の支援・

無資格者の保育士資格取得支援を行い、「日本一、子どもを産み育てやすい県」の実現に取り組み始めました。「いばらき保育人材バンク」の設置に際し、青年部では、県内の中高校生が保育施設・養成校の見学、現役保育士さんとの座談会を行うツアー企画「中高生バスツアー」へ添乗するなど、協力を進めていきました。

そして、令和5(2023)年、これまで主管として就活応援セミナーを開催してきた青年部の経験・知識・蓄積を共同的に提供し、「いばらき保育人材バンク」と共催で「いばらき民間保育施設 就活応援セミナー」を開催することとなりました。

令和6(2024)年も、土浦市・水戸市で7月・8月に「いばらき民間保育施設 就活応援セミナー 2024」を、今年度は新たな取り組みとして養成校と協働して、常磐大学(水戸市)を会場に開催することとなりました。青年部が一から築いてきた事業が茨城県にも認められ、共同開催となることは青年部の一員として非常に誇らしい気持ちです。今後どのように展開していくか楽しみです。

4 今後の展望

変わりゆく時代・人口動態の中で、子どもたちへの大切な保育・教育の提供が安心して行わなければなりません。

茨城県民間保育協議会青年部は、部長を中心に「礎」(物事の基礎となるもの、これから先に進むのに変わらないもの)を大切にするため、ここまで青年部を築き上げてくれた先輩方への感謝を胸に、【覧古考新】の精神で邁進していく所存です。

(尾見泰延/茨城県民間保育協議会青年部)

就活応援セミナー(2015 年)講演会の様子

就活応援セミナー(2015 年)個別ブース説明会の様子

青年部の卒部式で

就活応援セミナー第 9・10 回(2019年)の様子

(青年部通信「礎」より)

Report

2024.08.05

岩手県私立保育連盟青年会の紹介

1 岩手県とは

① 場所

本州の北に位置し、北海道に次いで2番目の広さを誇ります。2023年1月12日にアメリカの The New York Times(ニューヨーク・タイムズ)が「52 Places to Go in 2023(2023年に行くべき52か所)」を発表し、イギリスの首都ロンドンに続く2番目に盛岡市が紹介されました!盛岡市は岩手の県庁所在地であり、「歩いて回れる宝石的スポット」と高評価を得て、東京から新幹線でおよそ2時間で気軽に行けるところです。

② グルメ

三陸産の海の幸が豊富にあり、「牛乳瓶を使った雲丹(うに)の瓶詰」などが有名です。また、「冷麺」「わんこそば」「じゃじゃ麺」といった3大麺や、前沢牛、50種以上の具材から選んで作る福田パン、個性溢れるコーヒー喫茶店などなど、食のメリーゴーランドとも言えるグルメがたくさんあります!

③ 自然と歴史

県内には、安比高原スキー場や岩手公園、八幡平温泉郷、久慈琥珀、リアス式海岸など数々の見どころがあります。角塚古墳や平泉遺跡群、藤原三代を祀る寺など歴史文化に触れることのできるスポットも数多く存在し、日本最古の遺跡と言われる金取遺跡もあるので歴史好きな人には堪りません。

2 岩手県青年会の概要

岩手県私立保育連盟青年会は2015(平成27)年に発足し、会員8名からスタートしました。規定年齢や後任不足により2021(令和3)年には3名と減少しましたが、現在では13名もの同志が集まっています。少しずつ力を伸ばし、岩手県全体を盛り上げ、これからの時代を担う子どもたちの夢や未来を支えていけるように活動をしています。

3 初めての研修会

コロナ禍での制限により人と人との直接の関わりが激減し、コミュニケーションの希薄さや連携(交流)が思うようにできない日々が続きました。その後に制限が緩和され、落ち着きを取り戻してきたということもあり、岩手県青年会として初めての研修会を執り行いたいという気持ちと、岩手県全体を活性化していきたい想いから、青年会としてできることは何か、青年らしさとは、を常に自問し、Zoomを活用しての参加だけではなく、より実践的な学びと交流を行うことができ、現場に生かしていけることはできないか、チーム内で協議しました。そして初めて行う研修会を、年度始めで忙しい時期でしたが、4月20日(土)に開催することができました。

当日は、体操教室の外部講師を招き、「子どもの行動理解と支援」と題して行いました。

前半の講義(知識)では、子どもたちが示す運動面のつまずき(①姿勢が悪い子ども・②身のこなしが悪い子ども・③協調運動が不器用な子ども)、つまずきの背景と援助の考え方について理解を深め、知識を学びました。後半の実技(知識の実践)では、人が社会の中で生きていくうえで必要なさまざまな適応能力、体を自分の思うままに動かすことや、姿勢を保つ、バランスをとる、手を巧みに使いこなすなど、これらの発達を促す活動(持続的な筋収縮・バランス・身体図式・両側協応・シークエンス)をマット、鉄棒、跳び箱、縄、ボール、用具の運動遊びを通じて体感することで、前半で得た知識をより洗練した形で得ることができました。

参加者からは「運動会に向けた活動の中での遊具の使い方に、新たな発見を知ることができた」「うまくできない子どもに対して、体の使い方や遊具に対するステップアップを具体的に知ることができた」など、好評をいただきました。

年度が始まったばかりの土曜日開催、初めて行われる研修会ということもあり、参加者が集まらないのではとの懸念がありましたが、岩手県全域から約 70名が集まっての開催となり、今後の活動に弾みをつける良き研修会となりました。

4 北海道・東北ブロック会の開催

6月27日、北海道・東北ブロック会(北海道、秋田県、山形県)と全私保連青年会議の伊藤会長にもお越しいただき、「2024年1月1日に起こった能登半島地震を振り返り、東日本大震災から13年『あの頃と今、そして未来への備え』」と題して、岩手県宮古市にある「認定こども園 あかまえこども園」での視察研修、および岩手県青年会メンバーとの交流を深める親睦会を開催しました。

視察研修では、あかまえこども園園長の小関憲一先生より当時の被災地状況の写真や災害発生時の映像等を見せていただき、13年という年月が経過していますが、今なお忘れることのできない大きな衝撃のシーンでした。地震の発生時、当時の保育園での避難状況、東日本大震災を経験したことで役立った事案、これから起こるかもしれない災害に対する対策や備えについて、さらに、災害で学んだ教訓、これから発生するかもしれない災害に対しての心構えを教えていただきました。

5 岩手県青年会のこれから

私たち青年会は「青年会だからできることとは?」

「青年らしさとは?」を常に念頭におき、私たちができること、私たちにしかできないことを考え、次世代につなげていき、研修会や勉強会、情報交換会などさまざまな経験を通して、日々成長していきます。また、初めての研修会は垣根を超えた岩手県全体で開催できました。私保連だけではなく日保協、全保協の他、養成校などを巻き込み、岩手に根付いた取り組みを行い、岩手にいる子どもたちが明るく、楽しく、安心して過ごせる環境を目指し、保育環境の向上を図っていけるよう活動していきます。

多様化する現代において、さまざまな変化に対応していく必要性がある中で、私たち青年会は国の政策をただ受け入れるのではなく、それらに関する知識や情報共有を行い、今ある問題に対して声を上げ、互いに意見を出し合い行動していくことが大切だと思います。また、現場だけではなく法人運営などのハードの部分においても幅広い分野に目を向け、会員それぞれが切磋琢磨し、縦横のつながりをより強靭なものとしていきます。

岩手県は本州一面積が広く、距離があることや、メンバーの半数以上が現場職(保育職)ということもあり、すべてのメンバーが揃って直接顔を合わせて交流する機会は少ない状態ではありますが、保育に対する想いは一つ!全力で活動していきたいと思っていますので、よろしくお願いします。

初めて開催した研修会「子どもの行動理解と支援」の様子

① 場所

本州の北に位置し、北海道に次いで2番目の広さを誇ります。2023年1月12日にアメリカの The New York Times(ニューヨーク・タイムズ)が「52 Places to Go in 2023(2023年に行くべき52か所)」を発表し、イギリスの首都ロンドンに続く2番目に盛岡市が紹介されました!盛岡市は岩手の県庁所在地であり、「歩いて回れる宝石的スポット」と高評価を得て、東京から新幹線でおよそ2時間で気軽に行けるところです。

② グルメ

三陸産の海の幸が豊富にあり、「牛乳瓶を使った雲丹(うに)の瓶詰」などが有名です。また、「冷麺」「わんこそば」「じゃじゃ麺」といった3大麺や、前沢牛、50種以上の具材から選んで作る福田パン、個性溢れるコーヒー喫茶店などなど、食のメリーゴーランドとも言えるグルメがたくさんあります!

③ 自然と歴史

県内には、安比高原スキー場や岩手公園、八幡平温泉郷、久慈琥珀、リアス式海岸など数々の見どころがあります。角塚古墳や平泉遺跡群、藤原三代を祀る寺など歴史文化に触れることのできるスポットも数多く存在し、日本最古の遺跡と言われる金取遺跡もあるので歴史好きな人には堪りません。

2 岩手県青年会の概要

岩手県私立保育連盟青年会は2015(平成27)年に発足し、会員8名からスタートしました。規定年齢や後任不足により2021(令和3)年には3名と減少しましたが、現在では13名もの同志が集まっています。少しずつ力を伸ばし、岩手県全体を盛り上げ、これからの時代を担う子どもたちの夢や未来を支えていけるように活動をしています。

3 初めての研修会

コロナ禍での制限により人と人との直接の関わりが激減し、コミュニケーションの希薄さや連携(交流)が思うようにできない日々が続きました。その後に制限が緩和され、落ち着きを取り戻してきたということもあり、岩手県青年会として初めての研修会を執り行いたいという気持ちと、岩手県全体を活性化していきたい想いから、青年会としてできることは何か、青年らしさとは、を常に自問し、Zoomを活用しての参加だけではなく、より実践的な学びと交流を行うことができ、現場に生かしていけることはできないか、チーム内で協議しました。そして初めて行う研修会を、年度始めで忙しい時期でしたが、4月20日(土)に開催することができました。

当日は、体操教室の外部講師を招き、「子どもの行動理解と支援」と題して行いました。

前半の講義(知識)では、子どもたちが示す運動面のつまずき(①姿勢が悪い子ども・②身のこなしが悪い子ども・③協調運動が不器用な子ども)、つまずきの背景と援助の考え方について理解を深め、知識を学びました。後半の実技(知識の実践)では、人が社会の中で生きていくうえで必要なさまざまな適応能力、体を自分の思うままに動かすことや、姿勢を保つ、バランスをとる、手を巧みに使いこなすなど、これらの発達を促す活動(持続的な筋収縮・バランス・身体図式・両側協応・シークエンス)をマット、鉄棒、跳び箱、縄、ボール、用具の運動遊びを通じて体感することで、前半で得た知識をより洗練した形で得ることができました。

参加者からは「運動会に向けた活動の中での遊具の使い方に、新たな発見を知ることができた」「うまくできない子どもに対して、体の使い方や遊具に対するステップアップを具体的に知ることができた」など、好評をいただきました。

年度が始まったばかりの土曜日開催、初めて行われる研修会ということもあり、参加者が集まらないのではとの懸念がありましたが、岩手県全域から約 70名が集まっての開催となり、今後の活動に弾みをつける良き研修会となりました。

4 北海道・東北ブロック会の開催

6月27日、北海道・東北ブロック会(北海道、秋田県、山形県)と全私保連青年会議の伊藤会長にもお越しいただき、「2024年1月1日に起こった能登半島地震を振り返り、東日本大震災から13年『あの頃と今、そして未来への備え』」と題して、岩手県宮古市にある「認定こども園 あかまえこども園」での視察研修、および岩手県青年会メンバーとの交流を深める親睦会を開催しました。

視察研修では、あかまえこども園園長の小関憲一先生より当時の被災地状況の写真や災害発生時の映像等を見せていただき、13年という年月が経過していますが、今なお忘れることのできない大きな衝撃のシーンでした。地震の発生時、当時の保育園での避難状況、東日本大震災を経験したことで役立った事案、これから起こるかもしれない災害に対する対策や備えについて、さらに、災害で学んだ教訓、これから発生するかもしれない災害に対しての心構えを教えていただきました。

5 岩手県青年会のこれから

私たち青年会は「青年会だからできることとは?」

「青年らしさとは?」を常に念頭におき、私たちができること、私たちにしかできないことを考え、次世代につなげていき、研修会や勉強会、情報交換会などさまざまな経験を通して、日々成長していきます。また、初めての研修会は垣根を超えた岩手県全体で開催できました。私保連だけではなく日保協、全保協の他、養成校などを巻き込み、岩手に根付いた取り組みを行い、岩手にいる子どもたちが明るく、楽しく、安心して過ごせる環境を目指し、保育環境の向上を図っていけるよう活動していきます。

多様化する現代において、さまざまな変化に対応していく必要性がある中で、私たち青年会は国の政策をただ受け入れるのではなく、それらに関する知識や情報共有を行い、今ある問題に対して声を上げ、互いに意見を出し合い行動していくことが大切だと思います。また、現場だけではなく法人運営などのハードの部分においても幅広い分野に目を向け、会員それぞれが切磋琢磨し、縦横のつながりをより強靭なものとしていきます。

岩手県は本州一面積が広く、距離があることや、メンバーの半数以上が現場職(保育職)ということもあり、すべてのメンバーが揃って直接顔を合わせて交流する機会は少ない状態ではありますが、保育に対する想いは一つ!全力で活動していきたいと思っていますので、よろしくお願いします。

(福島大輔/岩手県私立保育連盟青年会議長、かがの保育園副園長)

初めて開催した研修会「子どもの行動理解と支援」の様子

「承継~自分たちの手で決める~」というテーマの下で、全国各地より159名の先生方にご参加いただきました。当日は急な電車の遅延等のトラブルもありましたが、皆様のご協力の下、成功裏に終えることができました。今回の青年会議掲示板では、セミナーの様子についてご紹介します。

■1日目(2月13日)

【開会】

開会にあたり、伊藤青年会議会長より「『こどもまんなか社会』と言いつつも、子どもの数が少ない現状。我々運営する立場も本気で危機感を持っていかなければいけないフェーズに入っている。本セミナーではきっと、これからの経営のヒントになる話が聞けると思う」という挨拶がありました。テーマからも、会長の思いや青年会議の決意や覚悟といったものが伝わってきます。

昨年に引き続き、インパクトのあるテーマの下、参加者の熱意と期待に溢れる雰囲気の中で、本年の特別セミナーが幕を開けました。

【情勢報告】

齊藤全私保連常務理事より、最新の保育関係情勢についてご報告いただきました。

人口動態や実態調査の結果等の最新情報に加え、ご自身の見解や分析も交えながらの詳細な説明がなされ、参加者に理解しやすい形で報告いただきました。保育の量の拡充から持続可能でより質の高い保育の時代に向け、私たち保育関係者が理解しておくべき情報や視点について示していただき、終盤には保育三団体の要望が国に着実に反映されている実態も鑑み、現場から声を上げ続けていくことの大切さも訴えられました。最新情報を知るとともに、明日からの保育を考える情勢報告でした。

【講演】

保育業界の現状と潮流

講師:大嶽広展氏・(株)カタグルマ代表取締役

続いて行われた保育業界向けSaas企画・開発・研究・運営等で知られる(株)カタグルマの大嶽氏による講演は、市場ニーズと需給バランスの観点に始まり、独自の分析と保育の実態も踏まえた、経営サイド視点に重きを置いたお話が展開されました。

刻一刻と変化していく社会情勢において、我々保育者にとっては少子高齢化によるさまざまな影響があり、今後もその流れが継続していくことは想像に難くありません。将来を見据えた拡大・維持・縮小それぞれの成長シナリオの決断について考えていかなければならないことに気づかされる内容に、心動かされた方も多かったのではないでしょうか。地域になくてはならない選ばれる園、そしてこれからは地域社会をつくる存在となっていくことの重要性も再認識させられました。一味違った視点や鋭い切り口からの講演に、参加者は「今何ができるのか?自分たちは何をすべきなのか?」と覚悟を問われ、非常に考えさせられた時間となりました。

【パネルディスカッション】

自分たちの手で決める

〈パネリスト〉

織田義政氏・(社福)大治東福祉会理事長

伊藤直樹氏・(社福)田川保育会田川保育園施設長有松徹氏・(社福)ヒトトナリ理事長

〈コーディネーター〉

龍山浄氏・(社福)伴福祉会とも認定こども園副園長

それぞれが多職種・他業界から保育業界に足を踏み入れた経歴を持ち、自らの組織運営に加え、地方組織・全国組織でも活躍中の3名によるパネルディスカッションが展開されました。本セミナーのサブタイトル「自分たちの手で決める」をテーマに、忌憚のない意見交換がなされ、跡継ぎ、世代交換等の事業承継という難題について、三者三様の想いがステージ上で飛び交いました。

まず、先代から承継時のそれぞれの背景・思考・想いの違いなどから生じた課題やその際の苦労話などが語られました。そして、課題解決のための方法や課題への向き合い方、さらには、次代への継承をどう考えるかといった将来を見据えたより具体的な方策まで、非常に内容の濃いリアルな語り合いが行われました。事業継承に際し、どんな選択をしても、そこにはそれぞれの背景・価値観があり、その想いを活かしていくことの大切さも感じられました。

誰にも訪れる「自分で決める」承継の時、今回のお話がきっと大きな力で後押ししてくれる、バイタリティーに溢れたパネルディスカッションでした。

■2日目(2月14日)

【記念講演】

継往開来

講師:森光孝雅氏・(株)八天堂代表取締役

2日目の記念講演は、「くりーむパン」で全国的に有名な八天堂の森光氏に講演をいただきました。

今日の八天堂に至るまでの紆余曲折の歩みや、自身の経験談をもとに経営者としての心構えや組織のトップとしての姿勢・あり方などを力強く語っていただきました。

「事を成すは逆境にあり。事を破るは順境にあり」苦境の時こそ前を向き打開策を講じ、順境の時こそ現状に甘んじることなく常に前を向く。まずこの言葉に心を打たれました。そして「現状維持は退化である」など、考えさせれられる言葉は枚挙に遑がありません。

日々変化する社会情勢に加えて、私たち経営者の周辺の状況も刻一刻と変化していきます。激動の時代の中、事業をより良いものにしていくために覚悟を決めていく必要があり、事業承継の難しさや大切さを改めて痛感した講演でした。

今回の青年会議特別セミナーは「承継」をメインテーマに開催しました。似た意味をもつ継承に比べ耳慣れない言葉ですが、精神・理念・思想などの思いの部分を継ぐ意味合いを重視したいと青年会議内で議論を重ね、テーマを設定し、そうした考えや想いを重視した講演やパネルディスカッション等を展開していきました。改めて、参加者の皆様のこれからの事業における承継はどうあるべきかを考えるヒントになっていたなら幸いです。

今回も多くの皆様にご参加をいただき、誠にありがとうございました。青年会議は今後も「らしさ」を忘れず、新たな視点を模索し続けていきたいと思います。

パネルディスカッションの様子

大嶽広展氏

森光孝雅氏

セミナーの会場