調査部

このページでは、全私保連調査部の調査報告書を主に掲載しています。

全私保連調査部は、保育事業の発展、推進を目的として、保育に関する情報の収集と提供、各種の調査の実施等をおこなっています。

このページに掲載している資料以外にも、過去の資料がありますので、ご不明な点は下記までお問い合わせください。

全私保連調査部は、保育事業の発展、推進を目的として、保育に関する情報の収集と提供、各種の調査の実施等をおこなっています。

このページに掲載している資料以外にも、過去の資料がありますので、ご不明な点は下記までお問い合わせください。

Research

2025.8

『『もっと子育てしやすい社会へ』アンケート2025』報告書(簡易版)

「「『もっと子育てしやすい社会へ』アンケート2025」調査を行いました。

令和7年4月25日、今年度1回目の『こども家庭審議会幼児期までのこどもの育ち部会』が開催されました。令和5年12月に閣議決定されたこども家庭庁が進める幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(はじめの100か月の育ちビジョン)を主となって議論したのがこの部会でありますが、部会の構成員の方々の所感では充実した内容のビジョンを策定出来たという思いはあるものの、このビジョンが当初の予定通り今の日本の社会に浸透しているかという面では不十分という見解を抱いているように見えました(web動画による会議を視聴した筆者の感想)。特に上記の5つのビジョンにおける4つ目保護者・養育者のウェルビーイングと成長の支援・応援をすると5つ目こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増すについては、社会の変化の機微を探し出そうとしていても、ほとんど感じられないのが現実です。今回の調査はそのような状況の中で、保護者・養育者のウェルビーイングと成長の支援・応援が少しでも具体化するために、今実際に子育てをしている保護者の方々がどの様な場面でどの様な支援を求めているかを全国規模で集約し、国や自治体へ届けたいという願いがあります。これまで私達(公社)全国私立保育連盟調査部では、自らの事業フィールドである保育に関連した内容の調査活動を行ってきましたが、ここではあえて保育に触れずに、子育てしている保護者や養育者の要望や支援を求める生の声を聞くことに努めました。改めて保護者の方々が子育てをしながら自分自身も充実した生活をおくれる社会に必要なものは何かを皆で考えていきたいと思いますし、それが実現するよう取り組んでまいります。

アンケート調査である以上、ご回答頂いたデータを報告書の形式でまとめておりますが、頂いた自由記述を何よりも代え難いものと受けとめ、多様な方法で社会へ向けての周知に努めます。ご回答頂きました保護者・養育者の皆様に感謝致します。

報告書・簡易版

ファイルをダウンロード

チラシ

ファイルをダウンロード

Research

2025.5

『架け橋プログラム調査~こどもの成長を切れ目なく支える~』報告書

「架け橋プログラム調査~こどもの成長を切れ目なく支える~」を行いました。

今回の調査は2023年12月に閣議決定された幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョンのテーマのひとつ『切れ目なく(こどもの)育ちを支える』がベースにあります。私たち保育施設が関係する子どもの育ちの切れ目と言えば入園前の家庭での子育てから施設利用開始と、卒園後の小学校生活の開始であり、前者の支援においては保育施設の利用がそのまま子どもの育ちの支援に直結していると思われます。一方後者は『小一プロブレム』と称されるように子どもが小学校での生活になじめず、落ち着けない状況で過ごすことをいいますが、同じ時期に子どもの小学校入学に際して、『小一の壁』と呼ばれる保護者が抱える問題が⽣じることで⼩⼀プロブレムの課題に拍車をかけています。

このような状況から保育施設と小学校との接続については、『架け橋プログラム』として進められていますが全国的な実施率はそれほど高まっていないように感じます。

そこにはそもそも幼児期から小学校への接続期に対するケアの大切さに関して日本の社会の認識が低い等の課題があります。

上記の背景から全私保連調査部では、保育施設と小学校の架け橋構築がどの程度進んでいるのか?またカリキュラムの効果を高めるためにどの様な配慮が望まれるのか?などの現状理解を深める必要性があるとの考えから本調査を行いました。得られた結果とその考察により、幼児期と学童期の切れ目解消に寄与出来れば幸いです。

Research

2025.2

『アンケートで考える#子どもの権利条約(インターネット調査)』報告書

「アンケートで考える#子どもの権利条約(インターネット調査)」を行いました。

「子どもの権利条約」は1989年に国連総会で採択され、日本では1990年に署名、1994年に承認されましたが、日本国内ではこの権利条約はあまり知られていません。保育や教育の専門職でさえ、子どもの権利に関する知識が不足していると指摘される研究もあり、この認識の欠如が保育現場の問題となっています。

子どもの権利を守るためには、保育者や関連する全ての人々が子どもの権利についての理解を深め、適切な対応を心がけることが必要です。

全私保連国際委員会編著の『コミックで発信☆保育に活かす子どもの権利条約』に示された漫画は、日常の保育現場で起こり得る様々な状況において、子どもたちの声がどのように見過ごされがちであるか、また保育者がどのように対応すべきかの具体的な例を提供しています。

今回のアンケートでは、これらの漫画の場面に関連した質問を通じて、保育現場での子どもの権利の理解と尊重の実態を探り、子どもたちが安全で、刺激的かつ支援的な環境で成長でき、教育者や保育者がこれらの課題にどう取り組むかを考える為に、本調査が全国の保育施設での対話と改善のきっかけになることを願います。

Research

2024.10

『こどもの育ちにおける 安心と挑戦の循環に関する調査』報告書

こどもの育ちにおける 安心と挑戦の循環に関する調査を行いました。

全国私立保育連盟は令和3年より、保育推進運動「新しい時代は子どもから」を展開し、私たちが日々子ども達と接する専門的な立場から抽出した7つのメッセージをもとに、こども理解に向けた啓発活動を始めています。 今回の調査はこども基本法を踏まえ示された『はじめの100カ月の育ちビジョン』における、育ちに必要な「アタッチメント(愛着)」の理解、更に当連盟の進める保育運動の活動ついて、ご意見を頂くことを主なポイントとしました。ご協力頂きましたご回答を踏まえ「全ての子どもを、全ての大人で支えていく社会」の実現を進めて参りたいと思います。皆様に於かれましても今回の結果をご覧頂き運動内容の理解に繋げて頂けると幸いです。

Research

2024.5

『こどもと保育者における生活満足度(ウェルビーイング)に関する調査』報告書

こどもと保育者における生活満足度(ウェルビーイング)に関する調査を行いました。

2023年12月22日に『こども大綱』とともに閣議決定された『幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(はじめの 100 か月の育ちビジョン)』では全てのこどもの生涯にわたる身体的・精神的・社会的な観点での包括的な幸福としてウェルビーイングの向上が謳われています。ウェルビーイング(well-being)は文字通りwellとbeingを合わせた造語として直感的に良好な状態、満たされた状態とイメージすることができ、誰もが理想とする状態とも言えます。

そのような視点から我が国日本の状況を見てみると、3月20日の『国際幸福デー』に国連の持続可能な開発ソリューション・ネットワーク(Sustainable Development Solutions Network=SDSN)と英オックスフォード大学ウェルビーイング・リサーチ・センター(Wellbeing Research Centre)、米ギャラップ(Gallup)が発表した「2024年世界幸福度報告(World Happiness Report 2024)」における日本の順位は51位でした。評価項目が『利他の心』を重んじるアジア文化圏の国にとっては不利という見解もありますが、経済的にも物質的にも比較的恵まれている日本の順位としては低いと言わざるをえません。これまで日本人がよい国、よい社会を作ろうとして長い間努力してきたことは何だったのでしょう。

時代と共に幸福の意味も変化している可能性はありますが、日本人が得たいと思っていた幸福はもしかしたら本当の幸福とは少しズレていたのかもしれません。

今、こどものウェルビーイングの向上が子育てや保育の目指すべき方向とされるのを機に、私たち保育者はウェルビーイングの理解を深め、そして保育とウェルビーイングの関係を明らかにする必要性があると考え全私保連調査部では今回の『こどもと保育者における生活満足度(ウェルビーイング)に関する調査』を行いました。

調査結果においてウェルビーイングの言葉も意味も知っている回答は全体の22%であることが示すとおり、まだまだ保育に浸透していない事が分かりました。

本報告書をお読み頂くことで少しでも皆さんにとってウェルビーイングが身近なものになれば幸いです。

Research

2023.8

『体調不良児(病児になる手前)への対応に関する調査』報告書

体調不良児(病児になる手前)への対応に関する調査を行いました。

~この調査の出発点~全私保連調査部が2022年9月に報告した『未就学児を持つ親へのニーズ把握調査』では、保育施設を利用している保護者の約9割が満足しているという結果を得ました。このことは保育に関わっている我々にとって非常に嬉しい結果であり、現場の励みにつながると感じています。

しかし嬉しい結果と同時に課題も浮き彫りになりました。それは『園児の体調不良への対応』です(それでも満足度は6割超)。はっきりと罹患している場合には保護者も保育施設もしっかりとした対応がなされていると思いますが、その一歩手前の段階に対する考え方は、保護者によって、また保育施設によって様々であり、そのことが要因となって普段の保育内容においてほとんどトラブルを生じない保育施設であっても、子どもの体調不良への対応をめぐり保護者の理解を得るのに苦労した(保護者にとっては保育施設の理解を得るのに苦労した)という事例は日常的にあるのではないでしょうか。

本来は労働環境など社会全体で保護者を支えるべきであり、今後の『異次元の施策』に期待しつつも今の日本でそれを実現するにはもう少し時間を要することでしょう。このような状況下では保育施設がこれまで行ってきた園児の体調に関する方針を保護者へ丁寧に、かつ継続的に伝える取り組みに加えて、更に相互に理解し合うにはどの様な取り組みが必要かを模索し、検討することが大切です。

本調査では園児の体調不良への対応の現状把握と事例の収集を行い、最終的に保護者とのトラブル軽減につなげることを当初の目的としていましたが、考察を重ねるなかで、日々この国の保育施設で起きている諸課題の一端を広く周知することにより、日本全体で子どもが育つ環境の向上を考える風土の成熟につなげたいという想いが強くなりました。ともに考え、ともに語り合っていきましょう。

Research

2023.7

『配置基準における緊急調査』報告書

配置基準における緊急調査を行いました。

配置基準の緊急調査を行いました。こども・子育て支援加速化プランでは、75年ぶりとなる保育士の配置基準の改善(1歳児5:1、4・5歳児25:1)が掲げられましたが、現場の保育士不足に配慮して、加配での対応が検討されています。そこで、この度、実際の職員配置状況を調査する運びとなりました。

調査には各園を対象とする調査としては過去最大となる3263の回答が寄せられ、会員各位の関心の高さが伺われました。「来年度、新配置基準の対応に問題がない」という回答は過半数をわずかに超える状況で、園長として、経営者として、保育士不足に悩む姿が明らかになりましたが、一方で、今年度当初時点では、99.2%の園で新基準をクリアできるという計算上の数字も得ることが出来ました。ここに、保育士不足と急速な少子化という二つの相反する流れに翻弄される、保育現場の真の姿が現われています。ご協力いただいた皆様に深く感謝いたします。

Research

2023.5

『保育における不適切対応を考える調査』報告書

保育における不適切対応を考える調査を行いました。

不適切な対応についての調査を行う、このことを全私保連調査部では過去に何度も計画しましたが、調査実施に辿り着くことなく企画倒れに終わっていました。その理由としては設問設定の難しさがありました。今回、調査を実施できたのは、2022年後半から保育施設での事件が相次いで報道されたことも背景にありますが、不適切な対応が「ある」もしくは「ない」という単純な視点ではなく、「もし、あるのだったら、そこにはどんな背景があるのだろう」といった視座に立てたからではないかと思います。保育は今を生きる子どもと、今を生きる保育者が共に紡ぐ営みです。この営みを彩り豊かにするためには、お互いを気遣い、許し合うチーム作りが不可欠なはずです。保育の仕事が魅力に溢れたものであり続けるよう、皆さんと一緒に考えたいと思います。なお、本調査の最終回答数は保育施設で働くすべての方から3,952回答となりました。ご協力いただいたすべての皆様に感謝申し上げます。調査部ニュース11月号

ファイルをダウンロード

保育における不適切対応を考える調査Q18自由記述からのトピック(印刷用)

ファイルをダウンロード

Research

2022.11

『物価高騰サポート調査』報告書

物価高騰サポート調査を行いました。

令和4年度の後半に入っても物価上昇がとまらない状況下、国の臨時交付金等を財源として多くの自治体から物価高騰に関する支援対策補助が検討されているようです。しかしながらこの支援補助は自治体の方針によって保育施設に充当される金額にかなりバラツキがあり、このことが保育の質や職員の処遇に影響する可能性も考えられます。(公社)全国私立保育連盟調査部では全国の保育施設において不均衡が生じることが無い補助の仕組み作りのため、本調査(現場データの収集)を実施させていただき、最終回答数は1,567回答となりました。ご協力いただいた全ての皆様に感謝申し上げます。

Research

2022.8

未就学児をもつ親へのニーズ把握調査結果報告書

未就学児をもつ親へのニーズ把握調査を行いました。

公益社団法人全国私立保育連盟調査部(以下、調査部)では、保育施設を利用している保護者が施設へ望むこととは何か?をテーマにアンケート調査を実施しました。待機児童問題と呼ばれるようになりましたが令和7年に保育施設の入所者数のピークを迎えると言われております。入所者枠に余裕が出来るということは保護者にとって利用しやすく、施設選択の幅も拡がるため社会的には歓迎される状況である一方、保育施設を運営する立場からすれば保護者から選ばれていかなければ施設の存続が危ぶまれる状況がやってくるとも言えます。今回このような背景から、保育施設を利用する保護者の意識に着目し何を判断基準に保育施設を選んでいるのか、また利用する保育施設に何を望んでいるかの把握に努めましたので今後の施設運営の参考データとしてご活用頂ければ幸いです。なお、本調査の最終回答数は0 歳から5 歳の保育施設に通う子どもがいる方などから5,156回答となりました。ご協力いただいた全ての皆様に感謝申し上げます。Research

2022.6

『新型コロナウイルス感染症に関する調査2022』報告書

新型コロナウイルス感染症に関する調査2022を行いました。

公益社団法人 全国私立保育連盟 調査部(以下、調査部)では、コロナ禍になってから継続的に保育施設を対象とした『新型コロナウイルス感染症に関する調査』を行っています。長期化するコロナ感染予防対策のなかで、定期的に保育施設の状況を記録し、その中から今後の参考になる事例やデータを全国各地の保育施設の皆さんと共有することを目的としました。調査の実施に関しまして、タイミング的に第6波の終盤という意味とコロナ禍3度目の春を迎えるに際して前へ進もうとする人々の心の変化の兆しを感じる時期に調査を行えたことは振り返った際に興味深い節目になるのではないかと感じております。考察に関しては現場目線を大切にして行いましたが、コロナ禍における環境の違いによって感じ方や考え方に大きく差が出る傾向がありますので、ご考慮のうえお読み頂ければありがたいです。なお、本調査の最終回答数は1,352回答となりました。ご協力いただいた全ての皆様に感謝申し上げます。Research

2021.8

『新型コロナウイルス感染症に関する調査2021』報告書

新型コロナウイルス感染症に関する調査2021を行いました。

調査部では、令和2年度に引き続いて、保育施設を対象とした『新型コロナウイルス感染症に関する調査2021』を行いました。コロナ禍と言われてから約1年経った保育施設の状況を記録し、その中から今後の参考になる事例やデータを全国各地の保育施設の皆さんと共有することが目的です。調査結果の分析、考察に関しては現場目線を大切にして行いましたが、コロナ禍における環境の違いによって感じ方や考え方に大きく差が出る傾向がありますので、ご考慮のうえお読み頂ければありがたいです。それぞれの保育現場でご活用頂けるものがあれば幸いです。なお、本調査の最終回答数は2,114回答となりました。ご協力いただいた全ての皆様に感謝申し上げます。Research

2021.5

「みんなで考えるこれからの保育実習」調査報告書

「みんなで考えるこれからの保育実習」調査を行いました。

調査部では、実際に保育現場で働いている保育士・保育教諭の方を対象として、保育施設側が個別に、そして組織的に取り組める保育実習の課題を浮き彫りにすることを目的として調査を行いました。今回の結果がまず保育施設の方々に理解されること、そして『保育実習』に取り組む学生の皆さんへ保育の魅力がより伝わる内容に変化していくことを切に願いながら、考察に取り組みました。なお、本調査の最終回答数は1,667回答となりました。本調査に対しご指導くださった方々、ご回答いただいた方々、ご協力いただいたすべての皆様に感謝申し上げます。Research

2021.1

『新型コロナウイルス対応から考察する「保育実習」に関する調査』報告書

『新型コロナウイルス対応から考察する「保育実習」に関する調査』を行いました。

調査部では、連続した新型コロナウイルス感染症に関する調査を行い、保育施設の役割を方向づけるために、また、将来の同様な危機に備えるために、「客観的データ」の集積に取り組んでまいりました。従来から行ってきたことが通用しない事態に直面されながらも、そうした機会を、“再考の好機”として取り組まれている実例に接し、保育現場の力強さを実感させていただきました。そして今回は、そのような“再考の好機”と受けとめられている事柄の中から、『保育実習』にスポットをあて、『新型コロナウイルス対応から考察する「保育実習」に関する調査』を行いました。この調査結果が従来の『保育実習』の点検、保育界全体で多様な人材を育む『新しい保育実習』への提案につながることを望んでいます。なお、本調査の最終回答数は1,763回答となりました。本調査にご協力いただいたすべての皆様に感謝申し上げます。Research

2020.7

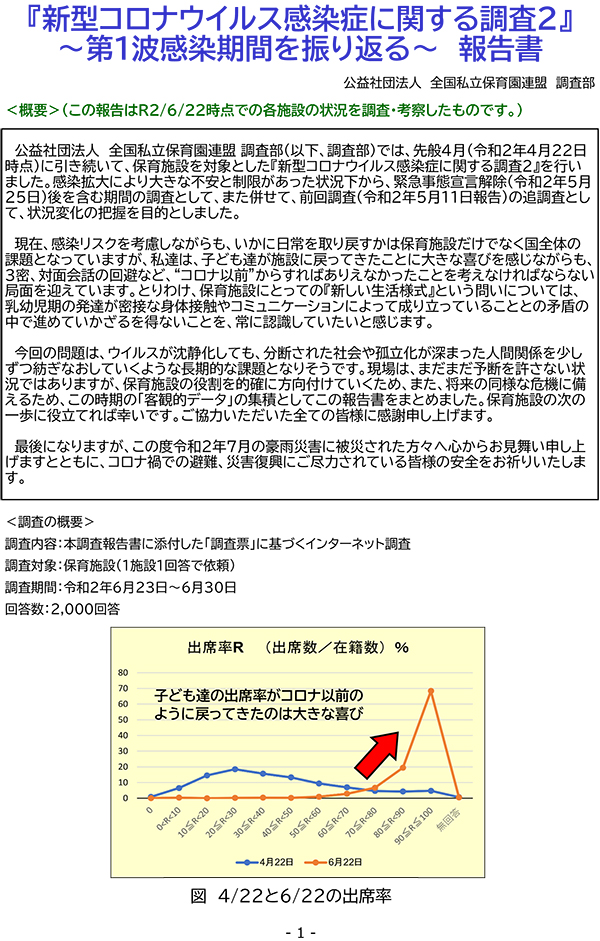

『新型コロナウイルス感染症に関する調査2~第1波感染期間を振り返る~』報告書

新型コロナウイルス感染症に関する調査2~第1波感染期間を振り返る~を行いました。

調査部では、先般4月(令和2年4月22日時点)に引き続いて、保育施設を対象とした『新型コロナウイルス感染症に関する調査2』を行いました。感染拡大により大きな不安と制限があった状況下から、緊急事態宣言解除(令和2年5月25日)後を含む期間の調査として、また併せて、前回調査(令和2年5月11日報告)の追調査として、状況変化の把握を目的としました。現場は、まだまだ予断を許さない状況ではありますが、保育施設の役割を的確に方向付けていくため、また、将来の同様な危機に備えるため、この時期の「客観的データ」の集積としてこの報告書をまとめました。保育施設の次の一歩に役立てれば幸いです。なお、本調査の最終回答数は2,000回答となりました。ご協力いただいた全ての皆様に感謝申し上げます。Research

2020.5

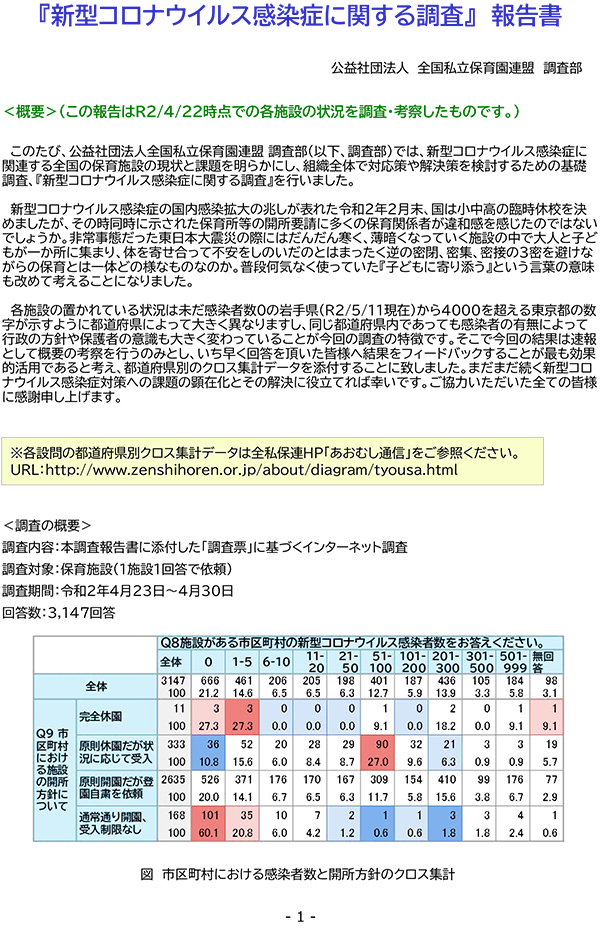

『新型コロナウイルス感染症に関する調査』報告書

新型コロナウイルス感染症に関する調査を行いました。

調査部では、新型コロナウイルス感染症に関連する全国の保育施設の現状と課題を明らかにし、組織全体で対応策や解決するための基礎調査、『新型コロナウイルス感染症に関する調査』を行いました。今回の調査結果は速報として概要の考察を行うのみとし、いち早く回答を頂いた皆様へ結果をフィードバックすることが最も効果的活用であると考え、都道府県別のクロス集計データを添付することに致しました。まだまだ続く新型コロナウイルス感染症対策への課題の顕在化とその解決に役立てば幸いです。なお、本調査の最終回答数は3,147回答となりました。ご協力いただいた全ての皆様に感謝申し上げます。調査報告書

ファイルをダウンロード

都道府県別クロス集計

ファイルをダウンロード

Research

2020.4

『働くみんなのホントの調査』報告書

保育施設の職員の働き方に関する調査を行いました。

調査部では、保育施設の職員の働き方を把握・改善するための調査、『働くみんなのホントの調査』を行いました。保育職を取り巻く労働環境は雇用条件によって大きく変わること、保育職におけるノンコンタクトタイム確保の効果、残業業務の共通理解の必要性、残業削減の目標値、土曜保育の業務量が園児登園数では計れないこと、職場におけるリーダーの役割など様々な考察を得ることができました。今後、保育施設での働き方や働く環境を語り合う材料となれば幸いです。なお、本調査はQRコードを用いたインターネット調査で実施し、最終回答数は2,830回答となりました。本調査への皆様のご協力を心より感謝申し上げます。

- ノンコンタクトタイムとは

保育の現場におけるノンコンタクトタイムとは、通常の連続した8時間の勤務時間内で休憩時間とは別に、物理的に子どもと離れ、各種業務を行うことを指します。

バックナンバー

Research

2019.3

ノンコンタクトタイム調査報告書

ノンコンタクトタイム調査を行いました。

調査部では、ノンコンタクトタイムを確保し、そこで生活する子どもたちに、より豊かな保育環境を、そして働く職員にはより良好な労働環境の確保を実現できるよう、予算対策活動等で活用したいと考え、今回の調査を企画しました。また、今回は、紙ベースの調査を止め、PC・スマートフォンのみから回答していただくこととしました。そのため、質問項目も10項目に抑え(選択項目のみ)、調査票への誘導はQRコードを作成し、QRコードと親和性が高いFacebook等の各種SNSを使用して調査の告知に努めたのも新しい試みでした。結果として、多くの方から回答を得ることができました。

- ノンコンタクトタイムとは

保育の現場におけるノンコンタクトタイムとは、通常の連続した8時間の勤務時間内で休憩時間とは別に、物理的に子どもと離れ、各種業務を行うことを指します。

Research

2018.9

保育士養成校在校生における求職傾向調査報告書

保育士養成校在校生における求職傾向調査を行いました。

保育士、保育教諭不足が恒常化し、待機児童数が多い地域およびその周辺部では行政区分間、施設間での保育士争奪が激化しています。その結果、就労祝い金や高額な支度金、各種手当の増額など加熱する一方の状況があります。また人材の枯渇により、人材紹介会社、人材派遣会社に頼らざるを得ない求人状況、そのことによる人材確保コストの急騰など、施設運営にとって苦しい環境が続いています。

保育士の社会的地位の向上や、専門性の認知度向上など、私たちにとって喜ばしい面もありますが、保育士争奪戦の様相を呈している現状を、このまま看過することはできないと考え、今回の調査を企画しました。

Research

2018.7

給食に関する調査報告書

給食に関する調査を行いました。

本調査では、特に、各園における給食の内容と、その給食を担う調理担当職員の現状に焦点をあて、全国各組織の協力を得て実施いたしました。Research

2017.1

職場定着に関する調査

職場定着に関する調査を行いました。

今回の調査の出発点は、「保育士の平均勤続年数7.6年*」という数字でした。しかしその一方で、私立園にも10年以上勤務している職員が少なからずいます。

新卒で就職し10年以上勤務するということは、いろいろなライフステージを経たうえで、勤続したことになります。

仕事を続けるうえで、さまざまな困難な状況を経験したであろう勤続10年以上の職員は、その困難をどのように乗り越えてきたのか。このことを調査することにより、離職率の低下、よりよいワークライフバランスの確立のための一助となるのではないか、と考え今回の調査を実施いたしました。

なお、この調査を行うにあたり、より多くの回答数をいただきたく願い、全国の加盟組織の調査担当の皆様、そして各組織の事務局にご協力をいただきました。

その結果、6847名の方々からご回答を得ることができ、中身の濃い集計結果となりました。

心より感謝いたします。ありがとうございました。

*出典:「平成27年賃金構造基本統計調査結果」(厚生労働省)

Research

2014.7

子ども・子育て支援新制度セミナーにおけるマークシート調査

子ども・子育て支援新制度セミナーにおいてマークシート調査を行いました。

平成27年度からはじまる「子ども・子育て支援新制度」の施行を前に、東西2会場においてセミナーが開催されました。(東日本5/13-14開催、西日本5/8-9開催)調査部ではセミナー出席者を対象に新制度の意向を尋ねるマークシート調査を実施しました。このたび、調査結果がまとまりましたのでご報告いたします。

Research

2014.2

乳幼児教育 保育現場における乳幼児教育を考える

乳幼児教育に関するアンケート調査を行いました。

制度改革が実施されていく中で、保育における『教育』というテーマが常に論じられてきました。就学前の乳幼児期における教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う上で重要と考えられていますが、保育園における『教育』の位置付けは必ずしも明らかでない現状があります。そこで、当連盟調査部は、就学までに過ごす保育園(所)で子ども達がどの様な体験や経験を身につけること(それを実施する上での保育計画等を含む)が保育園としての教育になるのかを明らかにするために今回の調査を実施いたしました。

Research

2012.3

東日本大震災関連アンケート【関東エリア版】 集計結果報告書

東日本大震災関連アンケートを行いました。

調査部では、今回の震災がもたらした被害の状況や直面させられた課題について、災害弱者といわれる乳幼児が日々を過ごす場としての保育園に及んだ影響の度合いや突きつけられた課題の大きさをしっかりと検証していくための調査活動が必要であろうとの視点から、保育園への地震による直接の被害、損壊や人的被害の程度の状況や生活環境(インフラ等)に及んだ災害の程度と、その後の生活維持への被害や影響がどのように及んだかなどに関する調査を行いました。(冊子は無料ですが、送料が別途かかる場合があります。)

Research

2008.9.1

保育園と家庭における相互理解に関する調査Ⅱ〔4歳児版〕

保育園と家庭における相互理解に関する調査を行いました。

長いあいだ保育園は、子ども自身の成長を促すことでの子育ち支援と、保護者の就労等をサポートする子育て支援という社会の根幹的な役割を担ってきた。しかし、めまぐるしく変化する日本社会の流れは、乳幼児の成長にかかわる分野にも市場原理を持ち込み、保育の質の重視よりも、量(定員)の確保やコスト(予算)低減の方向に向かおうとしている。Research

2006.11.1

認定こども園に関する意識調査 単純集計果

認定こども園に関する意識調査の結果です。

認定こども園に関する調査の詳細結果とその考察はこちらのファイルをご覧下さい。Research

2005.7.1

児童虐待への保育園の対応に関する調査 集計結果

家庭における虐待ケースがどれだけあったのか

保育園がどのように対応したのか

家庭で虐待を受けたさまざまなケースに対して、積極的に会話をしたり、よく連絡をとったりして、保育園が関わり、支援することで、多くの虐待ケースが改善したことがうかがえました。保育園での家庭における虐待への対応が、虐待の早期発見につながり、ひいては児童虐待の抑止力になっていると考えられました。(この報告書は、在庫ございます。お問い合わせください)

Research

2005.5.1

地域子育てグループへのアンケート 集計結果

次世代育成支援について

保育園との協力・連携について

この調査は、メールを公開されている子育てグループへ、初めて試みたメールによる調査です。子育てグループが地域において孤立しないように、保育園も共同しながら、活動を地域に発信していけたらよいのではと考えられました。(この報告書は、在庫がございません。)

Research

2004.7.1

全国高校生向けアンケート 集計結果